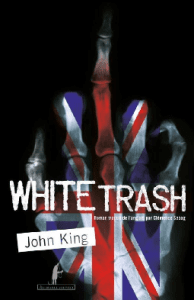

auteur : John King

éditions : Au Diable Vauvert

date de sortie : 11 septembre 2014

genre : Roman noir

Après les ultras du football, les punks et les skinheads, John King poursuit son exploration des milieux populaires de l’Angleterre post-Thatcher. Entre le conte philosophique et le roman social-réaliste, White Trash conduit son lecteur au cœur du NHS (système de santé britannique). Vous ne vous sentez pas très bien ? Bienvenue à l’hôpital, là où petites splendeurs et grandes misères cohabitent à vif.

Les premiers rayons du soleil viennent lui caresser la peau à travers sa fenêtre qu’elle ne ferme jamais. Ruby James ouvre des yeux pleins d’espoir sur un jour nouveau, comme chaque matin. Elle est dévouée à sa profession d’infirmière et retrouve l’hôpital avec un sourire. Si la souffrance y est omniprésente, c’est avant tout pour elle un lieu vivant, chaotique et bariolé, où elle collectionne les histoires et les points de vue, chaque fois différents, chaque fois uniques.

Alors que la journée s’achève, une autre paire de paupières s’écarte pour embrasser avec contentement le charme discret d’une chambre d’hôtel de luxe. Jonathan Jeffreys, préfère travailler de nuit, lorsque l’hôpital est plus calme. Il est profondément pénétré par la mission que lui impose sa charge d’administrateur itinérant. Si les lieux changent, son objectif reste le même, réduire les coups. Comme chaque nuit, il devra s’efforcer de rationaliser la gestion de la douleur humaine. Du moins celle que peut encore s’offrir une société qui lui paraît elle-même sévèrement malade.

Regards croisés et haine de classe

C’est sur l’opposition de ces deux regards, que se construit l’intrigue de White Trash. Passant d’une perspective à l’autre, le lecteur se trouve prit dans un mouvement de balancier. Il y retrouve les mêmes lieux, les mêmes protagonistes, vus sous des jours radicalement différents. Là où Ruby voit un vieil homme riche d’une vie d’aventure, Jeffreys détecte une existence superflue dont le coût pèse sur le bien commun. Là où il remarque un jouisseur irresponsable rattrapé par ses excès, Ruby distingue une volonté farouche de combattre jusqu’au bout la mort et la maladie.

Résolument tournée vers le “bright side of life” le personnage de Ruby, sans être mièvre, manque un peu de relief, mais parvient tout de même à être attachant. Celui de Jeffreys gagne plus nettement en profondeur et dévoile par à-coups successifs une perversité qui n’a rien à envier à celle du Patrick Bateman de Bret Easton Ellis. Raffiné, doté d’un sens aigu du devoir, il est profondément dégoûté par les classes populaires et leurs cohortes de marginaux, par toute cette “white trash”, cette raclure blanche qui amuse tant Ruby. Ne se laissant pas réduire aux caricatures du fâcheux fasciste où de l’ultralibéral obsédé par le profit, le personnage de Jeffreys est proprement angoissant. Il incarne puissamment une forme de haine de classe. Celle d’un notable qui trouve le bas peuple ingrat. Incapable de se résoudre à accepter les « véritables » traitements, qu’il faut lui appliquer pour son propre « bien ».

Forces et limites du style « détective »

Stylistiquement, les premières pages de White Trash sont une vraie réussite. Haletante, la rythmique des mots hypnotise plus qu’elle ne donne à comprendre. Les séquences, les morceaux de phrases s’enchaînent sans liens manifestes. Progressivement, ce pointillisme descriptif met en place un décor où le lecteur parvient à se retrouver. Une fougue qui donne au texte l’allure d’une prise de note manique, semblable à celle d’un détective qui sait que le diable se cache dans les détails.

On retrouve un procédé similaire dans la structure même du récit. Tels les éléments d’un dossier d’enquête, les chapitres se suivent sans articulations et composent l’intrigue à pas lents. Contrepartie de ce choix narratif, le développement est par endroits confus et connaît quelques longueurs. Soyez toutefois certain que votre patience sera récompensée. Tout le contraire d’un « dénouement », la fin de White Trash tresse à l’extrême les composantes du scénario et propose une conclusion qui frappe dur, juste au cœur, comme un nerf de bœuf.

Enfin une VF !

Il aura fallu douze ans pour qu’une traduction de White Trash, cinquième roman de John King, nous parvienne enfin outre-manche. Ce dernier compte pourtant parmi les figures majeures de la littérature britannique depuis son très remarqué premier roman, Football Factory, publié en 1996 et adapté au cinéma en 2004 (par les soins de Nick Love). Ce délai nous vaut au moins une traduction très réussie, signée Clémence Sebag.

S’il ne s’agit pas du roman le plus évident pour aborder l’œuvre de King, White Trash reste un excellent roman noir tant par son style que par l’efficacité de son propos.