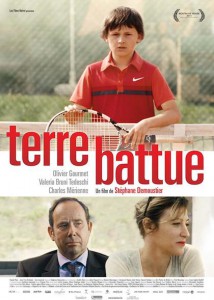

Le Suricate Magazine a eu le plaisir de rencontrer Stéphane Demoustier pour la promotion de son premier long métrage, Terre battue, ainsi qu’Olivier Gourmet qui occupe l’un des rôles principaux du film aux côtés du jeune Charles Mérienne.

_________

Pouvez-vous m’expliquer la genèse de Terre battue ?

Au départ, je voulais filmer du tennis, car j’ai été joueur de tennis de haut niveau quand j’étais enfant. Lorsque j’ai repensé à ce fait divers (Ndlr : le père d’un joueur de tennis a été jusqu’à empoisonner des adversaires de son fils pour lui assurer la victoire), je me suis dit qu’il y avait quelque chose qui dépassait le tennis. J’ai donc articulé mon film autour d’un père et d’un fils pour parler à la fois de réussite et de transmission. Je trouvais intéressant de tisser une histoire avec des résonances et des dissonances entre la sphère tennistique du fils et celle des affaires du père, deux trajectoires distinctes mais qui se ressemblent.

Il s’agissait donc d’aller au-delà du fait divers ?

Je pense que dans un premier film on met ce qu’il y a de plus important pour soi. Dans mon cas, ce qui m’a forgé étant enfant, c’est le tennis de haut niveau, une expérience à la fois édifiante mais aussi extrêmement violente. Cela m’a appris plein de choses : le dépassement de soi, la quête d’une certaine exaltation, la responsabilisation, etc. Et en même temps c’était violent parce qu’on était tout le temps dans un système concurrentiel, avec une tyrannie de la performance, à un âge où l’on n’est pas encore tout à fait capable de l’endurer. J’avais besoin de raconter ce vécu-là, mais il fallait que ça dépasse ma petite histoire et que cela s’ouvre sur autre chose. Après, j’ai l’impression que l’on vit dans une société concurrentielle et individualiste qui demande des résultats. On a finalement une grille de lecture qui correspond à celle que j’avais entraperçue dans le tennis. Je trouvais intéressant de réfléchir là-dessus.

Que vous a apporté le fait de vivre des situations aussi concurrentielles à un si jeune âge ?

La compétition est une question que je pose dans le film. On ne fait bien que ce que l’on aime, donc les enfants qui excellent dans ces choses-là, c’est qu’ils ont le goût de la compétition, comme je l’avais. La compétition est un stimulant parce qu’il y a l’idée du dépassement de soi. Mais il y a là également quelque chose de très pesant et d’angoissant. Tous tennismen, enfants et adultes, peuvent parler de la boule au ventre avant le match et de la peur de disparaître. Le basculement se fait rapidement : si tu perds, tu disparais. J’ai éprouvé cela très jeune, comme tous les tennismen. Quand j’ai arrêté il y a eu un soulagement de ne plus être dans ce régime de pression perpétuelle. Et puis je ne suis pas sûr que la compétition soit une bonne chose, parce que l’incandescence de l’accomplissement est la mort de l’autre, mais ça c’est un autre sujet.

Ce qui m’intéressait aussi dans le film, c’était de montrer la réalité beaucoup plus ordinaire d’une quête quasi impossible, puisqu’au tennis quasiment personne ne devient pro. Il y a très peu d’élus. En revanche, tous sont animés par un même idéal : devenir Federer ou Nadal.

Il y a un an vous avez tourné Les petits joueurs, un documentaire sur le même sujet. Ce dernier n’était-il pas suffisant ou le documentaire et le film sont-ils complémentaires ?

Le documentaire a été pensé dans la perspective de Terre battue. J’avais le projet du film en tête, mais pour dépasser mes propres souvenirs et fantasmes, je me suis dit que ce serait bien d’aller voir des enfants qui font du tennis de haut niveau aujourd’hui.

Le documentaire était ciblé sur un championnat de France bien précis que l’on fait à 11 ans. J’y avais moi-même participé et j’en gardais un souvenir très fort, car cela avait été un choc. C’était la découverte d’un autre monde et d’une exigence que je n’avais pas encore. Alors qu’on a toujours été le meilleur, d’un seul coup on sort de sa région et on découvre des enfants du même âge qui sont aussi forts. Je me suis dit que j’allais aller capter cela en suivant ces enfants.

Réaliser ce documentaire un an avant Terre battue était très éclairant, et cela m’a indéniablement servi puisque c’est là que j’ai repéré Charles Mérienne, l’enfant qui joue dans le film. J’ai vu énormément de jeunes, mais lui je l’ai remarqué lorsqu’il jouait contre un des enfants que je filmais.

Qu’est-ce qui l’a différencié des autres enfants ?

C’est assez arbitraire. Quand je l’ai vu, il y avait une évidence, il avait quelque chose, ça devait être lui. J’aime bien qu’il n’ait pas une plastique évidente de “joli garçon”. Je le trouve très beau, mais il n’est pas dans le stéréotype de l’enfant acteur. Plus qu’un beau visage, il a un visage qui a de la personnalité et c’est ce qui le rend beau. Je trouve aussi qu’il a une intensité et un mystère. On n’arrive pas tout à fait à l’atteindre, et pourtant on sent qu’il est très sensible, qu’il se protège. Il ne donne pas tout tout de suite. Cela offre une profondeur qui est rare chez un enfant. Je me suis aussi certainement reconnu en lui, plus que lui en moi.

Dans votre film vous mettez en exergue l’impossibilité de la réussite. On ne peut pas y arriver, ou du moins pas comme le font les deux personnages du père et du fils. Quelle est votre vision de la réussite ?

Oui, ils ont une vision erronée, ou en tout cas ils se trompent d’enjeu. Pour ma part, je ne sais pas, je n’ai pas de réponse arrêtée. Je pose des questions, mais je n’ai pas toutes les réponses. Je sens bien qu’on doit être en mouvement pour avancer et vivre, et pour cela il faut avoir des rêves, des désirs. Je ne sais pas comment équilibrer le point de vue entre l’importance qu’on accorde à certains désirs pour se mettre en mouvement et la capacité à relativiser ces enjeux pour ne pas se brûler les ailes. Le film parle de la recherche de cet équilibre très difficile à atteindre et très fragile.

Aimeriez-vous reprendre cette thématique de la réussite et du sport dans un prochain film ou pensez-vous vous diriger vers un axe complètement différent ?

S’il m’est donné de faire autant de film que j’en rêve, il y aura encore du sport dans un de mes films : j’aime ce sujet et cela fait partie de ma vie. Mais là dans l’immédiat, j’ai plutôt envie de m’en éloigner.

Je viens de Provence et cela a toujours été un rêve d’accéder à autre chose, d’aller à Paris. C’était une quête de faire du cinéma alors que je n’étais pas du tout de ce milieu-là. Il y a donc eu l’angoisse de ne pas y arriver et de regarder ce monde comme un monde créateur de désir mais inaccessible. C’est sûr que pour moi, ce questionnement de la réussite, de savoir comment basculer du bon côté face à ceux qui occupent la bonne place reste important. Donc à mon avis, cela reviendra, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura que ça et que cela s’articulera autour des thématiques sportives non plus.

En revanche c’est sûr qu’il y a des questionnements qui demandent du temps. On a vu beaucoup de cinéastes faire dix fois un film habité par le même questionnement. Je ne sais pas si j’échapperai ou non à cette règle.

Et pourquoi ce désir de cinéma ?

C’est venu plutôt tard, car j’ai fait des études qui n’avaient rien à voir. Je suis venu dans le cinéma avant tout parce que j’étais un amoureux de films – voir des films a changé mon rapport au monde et m’a ouvert les yeux – et cela m’a donné envie d’en faire.

On peut aimer lire et ne pas écrire des bouquins, mais le cinéma a un côté accessible du fait que c’est un art impur et récent à la croisée de pleins de disciplines. Puisque ce côté un peu bâtard du cinéma me plaisait bien, je me suis dit que j’allais m’autoriser à en faire.

A-t-il été difficile d’intégrer le milieu du cinéma ?

Cela a été très progressif. Comme je n’avais pas de formation de réalisateur, j’ai créé ma société de production (NDLR : Année Zéro) pour pouvoir créer mes premiers films. C’était le seul moyen de passer en réalisateur parce qu’on ne me considérait pas comme tel. De court métrage en court métrage, je me suis fait une petite place qui m’a permis de faire un premier long métrage. Quoi qu’on en dise, c’est un milieu suffisamment ouvert pour que quelqu’un qui ne vient absolument pas de là puisse faire ses films. Puis on ne va pas se plaindre, en France on a quand même un système de soutien au cinéma très privilégié. Avec les aides régionales j’ai pu tourner des courts métrages et faire mes armes. C’est comme pour tout, si on fait ses preuves, on est accepté.

Avoir réalisé votre premier long métrage est un bel aboutissement. Comment vous sentez-vous aujourd’hui ?

Oui, c’est un aboutissement, mais on veut toujours plus. Je suis content d’avoir pu faire ce que je voulais faire, même si on a toujours quelque chose à redire sur son travail. Le film a ses qualités et ses défauts, mais il me ressemble, et surtout il est fidèle à ce que je voulais faire et aux questions que je voulais poser. Le principal qui en ressort c’est que j’ai envie d’en faire d’autres.

__________

Nous allons maintenant à la rencontre de l’acteur belge Olivier Gourmet. Ses grandes lunettes à montures noires cachent légèrement ses yeux et font des bonds lorsqu’il nous livre son expérience positive du tournage de Terre battue.

Comment s’est passé le tournage de Terre battue ?

Efficacement. Comme il y a peu de moyens et donc peu de temps dans le cinéma d’auteur, un cinéma singulier et différent, il faut être prêt et concentré dès le début du tournage ; mais aussi disponible, généreux et intentionné, ce qui était le cas de Stéphane qui est un grand bosseur.

J’ai reçu le scénario de Stéphane bien avant qu’il n’ait de financement et dès le départ, il était abouti, travaillé, ce qui est rare. Ce scénario m’a touché, je l’ai trouvé sensible, intelligent et pertinent. J’ai trouvé les personnages bien construits et justes. L’ensemble était sobre, sincère, concret, avec plein de couleurs différentes et constitué de ressorts humains variés et parfois contraires, comme dans la vie. Les six ou sept semaines de tournage se sont passées sereinement parce qu’il y avait eu ce travail en amont. Je cherche souvent à travailler avec des gens qui travaillent dans le plaisir, comme Stéphane, et pas dans la souffrance, l’autorité, ou la manipulation.

Stéphane connaissait très bien son sujet et savait ce qu’il avait envie de raconter, de ressentir, mais en même temps il aime se laisser séduire et surprendre. Les bons réalisateurs savent ce qu’ils veulent, mais ils laissent aux comédiens une liberté sur les humeurs et les émotions, ils ne donnent pas à l’avance les intentions ou les niveaux d’émotions. Par exemple, la scène de la séparation entre les parents aurait pu se passer dans la violence, mais Stéphane nous a laissé faire et il a été surpris de ce qu’il a vu. Un réalisateur est le premier spectateur de son film.

Aimeriez-vous à nouveau travailler avec lui ?

Il est rare d’avoir un réalisateur avec un vrai regard et d’avoir dès le départ un scénario aussi bien construit. Puisqu’il s’agit d’un premier long métrage il y a probablement des maladresses, notamment sur la forme, mais j’aime beaucoup le film. On peut toujours se perfectionner ou aller visiter d’autres façons, comme les frères Dardenne qui sont radicaux dans un film, puis qui appuient sur autre chose dans le suivant. Aller plus loin, moins loin ou différemment est un travail permanent de remise en question et de recherche. Stéphane a cette intelligence-là.

Donc oui, cela m’amuserait de retravailler avec lui, parce que c’est quelqu’un qui cherche toujours à se renouveler et à progresser, mais aussi parce que le regard et la sensibilité qu’il a de l’être humain sont sincères. Il ne fait pas un film pour faire un film : il a un véritable amour de la condition humaine.

Parmi tous les scénarios que vous recevez, comment sélectionnez-vous vos rôles?

La réponse est souvent simple : je refuse quand je ne suis pas convaincu ou pas touché. Mais dire non déçoit la personne qui a proposé le scénario, il faut donc bien se justifier. Après, on peut aussi se tromper : cela m’arrive de ne pas être convaincu alors que j’aurais peut-être dû l’être. La forme et le rythme sont aussi importants, car cela fait partie de l’art d’un film et de sa singularité.

Pour un premier long c’est un peu différent. Je lis et je cherche à être touché par le scénario, par la richesse des personnages, par le fond et ce que ça raconte ; voir aussi à quoi cela fait écho aujourd’hui, et si ça peut interpeller et ouvrir un débat. Ensuite, on peut écrire un très beau scénario, mais ne pas être compétent pour le réaliser. Donc quand on n’a pas de référence, la rencontre avec le réalisateur est importante. Elle permet de voir si la personne suit derrière au niveau de la réalisation, si elle va s’entourer de gens qui pourront l’aider. Le producteur est souvent garant de cela : pour un premier long, il fait attention à choisir un chef opérateur patient, avec de l’expérience, et qui se met au service du réalisateur. J’ai toute de suite vu cette intelligence chez Stéphane et il m’a également montré ses courts métrages.

Lorsque vous regardez votre carrière, est-ce que vous constatez une certaine continuité dans vos rôles ?

Oui, il y a une récurrence évidente, ce sont toujours les ressorts humains. Essayer d’approcher au plus près les ressorts qui justifient le personnage, qui le mettent en lumière et l’expliquent sans l’expliquer.

Et comment travaillez-vous cela ?

On me l’a appris à l’école. Je demande souvent une lecture avec le réalisateur pour poser toutes mes questions, car j’ai besoin qu’on raconte la même histoire. C’est d’autant plus important quand il s’agit d’un personnage principal qui fonctionne comme le fil rouge de l’histoire. Je fais aussi attention à ce que j’appelle la ligne psychologique du personnage. Ce dernier a un point de départ, un milieu et un point d’arrivée ; il se raconte de A à B et il faut comprendre ce qu’il se passe entre les deux. Il faut aussi distiller les informations pour ne pas tout donner d’un coup et construire le personnage petit à petit.

Un film nécessite une bonne préparation en amont, mais au moment de tourner, il faut être détendu, disponible, le plus ouvert possible pour que ce qui est prévu puisse peut-être se faire différemment, de façon plus surprenante et plus fraîche. Parce qu’arriver avec une humeur ou un état prédéfini, c’est le meilleur moyen de passer à côté d’une scène. Il faut avoir une vague impression, une vague certitude de l’humeur du personnage à ce moment-là, mais il ne faut pas l’y enfermer.

Puis il y a toujours cette volonté de ne jamais aller dans l’excès, d’être au plus près d’un état vrai. Cela peut paraître un peu prétentieux, mais ce n’est pas du tout une leçon de jeu d’acteur, juste ma cuisine intérieure. Au conservatoire, on m’a formé à la mémoire affective qui consiste à aller chercher dans ses propres émotions un ressenti qui puisse correspondre à celui du personnage. Cela permet de ne pas tricher. Si on force, l’émotion devient marquée, volontaire et elle ne passe pas. C’est comme un musicien qui répète ses gammes. C’est du travail, mais ça devient ludique.

Vous êtes-vous déjà retrouvé dans des rôles à contre-emploi ?

Oui, j’ai fait tellement de personnages différents. Je suis passé du pervers au mec gentil, du flic au bandit, de l’ouvrier au ministre d’État, donc oui je pense que j’ai eu des contre-emplois ! Mais un contre-emploi, ce serait Brad Pitt et ça, on ne me le proposera pas.

Cela n’est-il pas trop compliqué à gérer ?

Non, parce que je pense qu’on peut tout jouer. Ça ne veut pas dire que je peux tout jouer, mais je pense qu’on peut tout jouer, et ça m’amuse de penser comme ça. Pas par prétention, mais par plaisir.

Propos recueillis par Aurore Wouters