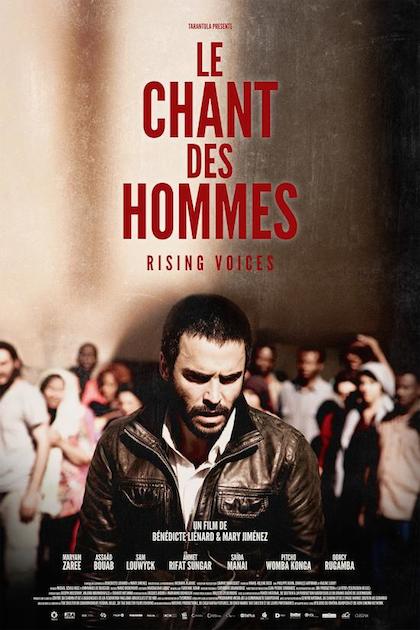

Dans Le Chant des Hommes, Bénédicte Liénard et Mary Jimenez humanisent ceux que le monde occidental tient à si grande distance par peur et ignorance. Rencontre avec les deux cinéastes.

_________

Quand a commencé votre collaboration ?

BL : On a d’abord été au contact des sans-papiers en tant que citoyennes et étions présentes lors d’occupations d’églises, béguinages, à l’ULB, etc. Notre première collaboration a été un documentaire radio « Des hommes respectables » et nous avons réalisé ensuite un documentaire en Amazonie péruvienne, Sobre las brasas (2013).

Nous avons chacune notre carrière, donc Le chant des hommes est un film qui correspond à la rencontre de nos sensibilités à un moment donné. C’est en lien direct avec la théorie deleuzienne de l’entre-deux. Et c’est d’autant plus intéressant que nous sommes deux femmes dans l’industrie de la fiction, un milieu où les femmes sont peu visibles et peu nombreuses.

Pourquoi ce sujet de sans-papiers engagés dans une grève de la faim ?

BL : Je suis avec des migrants depuis 2002. J’ai fait un film au Petit-Château en 2004, Pour survivre j’ai laissé. En 2006, j’ai mis en scène Tous les autres s’appellent Zeki, une pièce de théâtre à partir de témoignages de demandeurs d’asile. Mary a réalisé Héros sans visage (2012).

MJ : C’est une immersion qui a duré des années.

BL : Toutefois, au-delà d’un sujet de travail, il y a une dimension affective : ces gens nous touchent. Ils sont devenus des amis. Ils nous apprennent des choses et, nom d’une pipe, qu’es-ce qu’ils nous donnent comme courage… Comment ils le donnent ! Avec rien, mais ils donnent tout ! Sans la dimension affective, le film serait différent. Dans la manière dont on a filmé les visages et les corps, dans la place qu’on a laissé aux femmes dans le film, la façon dont a laissé des mondes différents coexister, on sent l’amour.

Pourquoi avoir opté pour la fiction et non pour un documentaire ?

MJ : Quand on voit une grève de la faim, des migrants couchés sur des matelas, on n’a encore rien vu. S’approcher et interroger pour découvrir un monde extraordinaire d’histoires, des histoires auxquelles on n’est pas habitués, car nous sommes des occidentaux et que nous avons la vie facile. Ces gens ont traversé le monde : ce sont tous des héros ! Ils sont organisés et ont un sens fort de la solidarité, car ils sont dans une situation précaire, angoissante. Dans ces groupes, on trouve une série de valeurs humaines qu’il faudrait chercher à la loupe ici.

C’était impossible de faire un documentaire, car c’était trop riche et trop touchant. Il fallait rendre avec la même puissance et la même émotion ces vies qu’il nous était donné de voir.

Quels choix artistiques avez-vous posés pour le film ?

MJ : Une grève de la faim est un cirque des couleurs. Il y a beaucoup de matelas, de draps de lit, de vêtements… C’est visuellement distrayant. On a hésité à réaliser le film en noir et blanc, puis on a finalement désaturé les couleurs pour que le regard puisse aller à l’essentiel.

BL : Dans son écriture, le film est très fictionné et certains choix esthétiques en déclinent. Il y a un travail plastique élaboré, mais nous n’avons pas non plus voulu « fabriquer de la fiction ». Le travail de la lumière dans l’église est par exemple à relier directement à certains maîtres flamands. La musique de Catherine Graindorge correspond elle aussi à un registre fictionnel en créant un niveau de sens indépendant des images, comme une nouvelle couche de significations.

Comment est-ce de réaliser un film à quatre mains ?

MJ : C’est mystérieux. On rebondit sur les idées l’une de l’autre. À deux c’est plus rapide, plus atomique : ça explose en mille choses. Par contre, on est d’accord quand il y a une bonne idée. Comme dit Deleuze, il faut créer des entités plus grandes que nous, des micro-systèmes dans lesquels 1+1 va au-delà de 2.

BL : Réaliser un long-métrage est un travail démentiel, c’est l’Everest, donc être à deux c’est génial. Avec de la confiance, ce n’est pas grave s’il y a du conflit. On a accepté de ne pas être d’accord en permanence. Par contre, c’est plus complexe pour les équipes. Les techniciens du cinéma sont essentiellement des hommes et le cinéma de fiction est très hiérarchisé. Alors imaginez ici : deux réalisatrices, qui discutent en plus, 23 nationalités sur le plateau, certaines personnes qui ne sont pas acteurs, etc.

Comment s’est passé le tournage justement ?

BJ : On a tourné au Luxembourg, un pays qui nous est plus étranger que la Guinée-Conakry ou que le Niger, mais ça a sauvé le projet !

Par rapport à ce qu’on disait avant, les relations étaient plus de l’ordre de l’affection et du partage, nous étions dans un rapport horizontal. Les gens se traduisaient les uns les autres sur le plateau: en français, en anglais, en farsi, etc. Parmi nos acteurs, certains n’avaient pas de papiers, d’autres n’avaient jamais vu de caméra avant Le chant des hommes, certains ne savaient pas lire et écrire, etc., mais tous nous ont suivi. Il fallait beaucoup d’audace et une liberté qui ne cadre pas avec l’industrie pour réaliser ce film !

Après, les gens qu’on filmait avaient vécu de l’intérieur ce dont ils parlent à l’écran. Certains ont eu des vies épouvantables. À un moment donné, en tant que cinéaste, il faut quand même être à hauteur d’homme et renvoyer à l’autre un regard de respect et d’humilité. Remercier l’autre de faire don de son histoire, d’où il ou elle vient, etc. Vraiment, merci aux acteurs du film d’avoir mouillé leur chemise comme ils l’ont fait.

Vous souvenez-vous d’un moment particulièrement fort ?

Dans la fameuse scène de l’hostie, on n’a pas écrit de dialogue. Dini vient de Guinée-Conakry et ce qu’il raconte dans le film, c’est son histoire. On nous avait dissuadées de l’engager, car il a des difficultés à parler. Mais le cinéaste n’est pas là pour faire ce qui est facile, il est là pour aller débusquer les lieux où une caméra va sublimer quelque chose. La parole enfermée, la parole d’un bègue, avec une caméra, elle prend son statut, elle atteint un nouveau degré d’expression… Cela devient une parole sacrée. Vous sentez que vous êtes au cœur même du cinéma. Lors de cette scène, tout le monde pleurait.

Comment avez-vous sélectionné vos acteurs ?

BL : Nous les avons recruté un par un. Beaucoup de nos acteurs étaient dans des centres artistiques pour migrants. Ils sont musiciens, réalisateurs, danseurs, artistes-peintres, etc., et avaient donc déjà une sensibilité artistique. Mais ils n’étaient pas tous acteurs.

Mais il y a différents cas. Par exemple, Saïda Manai qui joue Najat, la tunisienne qui veut s’en aller parce que elle a faim, cette femme était en dépression. Alors qu’en Tunisie elle était actrice, elle se retrouvait dépossédée d’elle-même dans un centre à la frontière allemande. Elle allait mal physiquement : elle s’était cassée trois fois la jambe au même endroit en glissant dans la neige. Elle pleurait tellement… On a eu peur de ne pas s’en sortir. Mais dès qu’elle joue, c’est un soleil, elle est transfigurée ! Elle est une actrice : jouer est sa manière d’aimer la vie. Elle a désormais des papiers, est heureuse et s’est même mariée.

On a pu par ailleurs travailler avec quelqu’un d’aussi exceptionnel que Ahmet Rifat Sungar, Moktar dans le film. C’est un acteur qui a tourné avec Nuri Bilge Ceylan, le réalisateur turc qui a eu la palme d’or à Cannes (ndlr : pour Winter Sleep, 2014). On avait vu Rifat dans Les trois singes, un film de cinéphile qui a eu le prix du meilleur réalisateur à Cannes en 2008. Rentrer en contact avec lui, c’était un fameux cadeau.

JM : Chaque acteur est un monde !

Quelle genre de préparation vos acteurs ont-ils suivi ?

BL : Ils se sont soumis à une diète et à un entraînement sportif matin et soir, tout en étant suivi par une nutritionniste. Il fallait des gens capables d’aller aussi loin. Dans le cinéma européen, on n’ose pas toucher au corps de l’acteur. Mais ils ont compris. L’engagement par le corps a automatiquement créé un groupe : ils étaient tous dans le même bateau.

Dans un autre genre, Maryam Zarée, Esma dans le film, a été trois jours incognito dans un centre de réfugiés pour travailler son rôle. Elle a dû s’immerger et, à son grand désespoir, elle n’a pas pu garder son téléphone avec elle (rires). Elle aussi a une histoire incroyable : elle est née dans la prison d’Evin à Téhéra (Iran). Sa mère est aujourd’hui une grande femme politique en Allemagne.

Le chant des hommes est-il un film militant ?

MJ : Un film militant a un objectif précis et proche dans le temps. Le militant a tendance à ne s’intéresser qu’à l’autre militant. Notre film vise à ouvrir un monde que les gens ne connaissent pas. Pas pour qu’ils rejoignent un combat, mais pour placer un humain devant un humain, sans jugement, sans étiquette. Alors est-ce que humaniser l’autre est un acte militant ? Je dirais que c’est un acte politique. Cela pose aussi la question de la corruption. Un groupe essaye de se consolider et va jeter la figure qui corrompt, celle avec laquelle on ne peut pas construire une cité. Nous n’avons pas été dans le manichéisme.

BL : Le migrant est une figure actuelle et riche, mais le film questionne surtout le collectif. Comment des gens coexistent pour obtenir quelque chose ? Nous aurions pu remplacer ces migrants dans une église par des ouvriers et des ouvrières en train d’occuper une usine. Le groupe doit faire face à une force obscure, l’autorité, qui est absente et ne surgit que pour diviser. Par ailleurs, pour fonctionner, quelque soit le groupe, il doit toujours se confronter à deux choses : la place des femmes et le racisme. Si on avait voulu faire un film militant, nous n’aurions pas aborder cette complexité. Un film politique, il rentre dedans et il assume !

Dans le film, les autorités sont déconnectées de la réalité des migrants…

BL : C’était un parti pris de montrer une guerre des tranchées avec un ennemi (presque) invisible. Quand ce dernier apparaît, il pose une bombe et repart. Dans les églises/les usines, quand les mouvements des sans-papiers/ouvriers étaient forts, les représentants de l’autorité n’osaient plus entrer. Ils sont peu en contact direct avec la souffrance et les pôles de résistance. À un moment Kader, joué par Assaâd Bouab, hurle: « Vous ne savez pas de qui vous parlez. Pendant que vous parlez d’humanité, vous envoyez des hommes et des femmes à la mort ! » Les grands discours humanistes, on les entend en permanence. Et pourtant tous les jours il y a des expulsions et des détentions dans des centres fermés.

Le film est traversé de bout en bout par de la religiosité, ou du moins de la spiritualité.

MJ : Ce qu’on vit maintenant, c’est une guerre des religions. C’était donc important de montrer cette vie commune où tout est partagé, y compris la religion, comme dans les grèves de la faim auxquelles j’ai assisté. Une mosquée dans une église, c’est possible et c’est beau, immense. C’est précisément parce que c’est dans une église que cela peut fonctionner. On a vu des migrants revenir cinq ans plus tard remercier l’église qui leur avait donné des papiers. Une dimension spirituelle s’ouvre à partir du moment où votre vie est en danger. Tout le monde a ça en soi.

BL : Comme dans un jeûne, vous y puisez la force de poursuivre ce dépassement de soi. Concrètement, le spirituel dans Le chant des hommes est également porté par la musique. C’est évident quand Kader et Moktar se battent. Pour cette scène, on a utilisé le même découpage que dans Accattone (1961) de Pasolini. Il y recourt à la passion de Bach pour montrer que ce n’est plus une bagarre d’hommes qui s’entretuent, mais la passion amoureuse des deux êtres qui se déchirent. Dans notre film, nous avons voulu que cette scène de lutte ne reste pas au niveau du réel, mais ouvre une dimension métaphysique. Cela a été rendu possible par la musique.

Vous avez mentionné la difficulté d’être une femme dans le monde du cinéma. Comment les choses évoluent-elles ?

BL : Dans les écoles, on est presque arrivé à la parité. Après, les femmes disparaissent. Où sont-elles ? On les retrouve davantage dans le documentaire. Pourquoi ? Parce qu’on ne place pas d’argent sur la tête d’une femme. Parce qu’il y a un rapport à la performance dont elles pâtissent.

Quand on avait 30 ans, on ne s’en rendait pas compte. Les mecs ils tournent, tant pis s’ils se plantent. Un Joachim Lafosse, s’il fait un mauvais film, il enchaînera tout de suite après. Jaco Van Dormael, son avant-dernier film était une perte d’argent monumentale. Qu’une femme se plante et on va la descendre, et il y aura du plaisir à le faire. Chantal Akerman (ndlr : cinéaste belge décédée l’an dernier) en parlait très bien dans les années 70 : les femmes n’osent pas. Parce qu’en face, on est toujours prêt à tirer. Nous n’en avons pas été personnellement victimes mais nous l’avons vu autour de nous, et aujourd’hui, en ayant plus de bouteille, d’âge et de métier, nous pouvons en parler.

À un autre niveau, Jane Campion (ndlr : réalisatrice néo-zélandaise connue, entre autres, pour La leçon de piano ayant reçu la palme d’or en 1993) dénonçait l’absence de femmes dans les festivals. Il n’y en a pas dans les jurys, et seules quelques-unes sont retenues dans les sélections officielles. Ce n’est pas parce que les femmes n’ont pas de talent, c’est parce qu’on les décourage. C’est un système pervers : si tu es un peu plus fragile, on te tombe dessus.

Or, la fragilité n’est pas une tare ! Une œuvre, elle ne se fait pas dans la certitude. On veut faire adopter aux femmes des modes de conduite et de fonctionnement qui ne leur correspondent pas.

Est-ce à dire qu’aucun véritable changement ne se dessine dans le cinéma de fiction ?

Faites un film sans acteur(s) connu(s), sans histoire d’amour, sans scènes de cul, avec en prime des migrants, des gens du monde entier qui ne parlent pas la même langue… Faut être taré pour aller là-dedans ! L’industrie du cinéma de fiction est devenue arrogante et ne parle que d’argent et de rentabilité. Dans ce cinéma, on retrouve peu de personnages féminins qui ne parlent pas d’amour, qui ont la tchatche et qui défendent des idées.

Il est de plus en plus difficile d’y être différent, que l’on soit une femme ou non d’ailleurs. Des films comme Une part du ciel (2001) ou même Le chant des hommes, est-ce que ça existera encore dans 10 ans ? Pas sûr vu la pression normalisante. On est revenu à du pain et des jeux : il faut divertir et les femmes doivent obéir à « sois-belle-et-tais-toi ». Tout cela va de pair.

Nous, on revendique qu’il y ait des grosses, des moches, des incompétentes, que certaines s’en tirent mieux que les hommes, etc. Et que les hommes soient aussi fragiles. Un cinéma féminin n’est pas nécessairement un cinéma féministe. Et il peut créer des personnages d’hommes moins caricaturaux.

Propos recueillis par Elodie Mertz