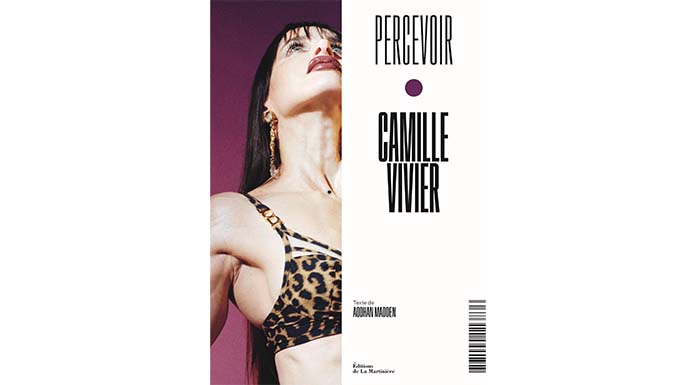

Titre : Percevoir

Autrices : Camille Vivier

Editions : La Martinière

Date de parution : 28 juin 2024

Genre : Livre de photographie

Il y a des femmes, nues ou à moitié nues. Assisses, allongées sur des grandes structures en pierre, contre des arbres. Leurs lèvres, leurs cheveux, leurs yeux, leurs seins, leurs courbes nous regardent. Il y a des bougies qui lentement se consument. Il y a des sculptures, rondes, avec des éclats. Il y a des animaux (un cheval, des serpents, une grenouille). Il y a des masques, des poupées, des marionnettes. Des photos en noir et blanc, avant qu’une couleur uniforme n’exp(l)ose la page suivante. Il y a des muscles saillants. Et puis, il y a 4 ou 5 textes qui accompagnent le tout.

Percevoir, c’est donc tout cela à la fois. Habitué que je suis à analyser, j’essaie d’y trouver un sens, une structure. Ce n’est qu’à la fin que sont exposés les titres (et les dates) de ces photos, allant du début des années 2000 jusqu’à très récemment, 2023. Une information précieuse, pour les personnes qui cherchent désespérément du sens. Cependant, si cela apporte des précisions factuelles, à savoir que c’est donc un recueil englobant un travail courant sur deux décennies, cela n’explique pas les détails éditoriaux ni le choix précis de l’emplacement des photos, à cette page-là et non pas à une autre, dans le but de contrer ou créer tel effet.

Ce qui semble être certain, c’est que Camille Vivier s’intéresse aux corps. Principalement des femmes, même s’il n’est pas possible ici de dire de tous ces corps qu’il n’appartiennent qu’à des femmes. Et puis de toute façon, peu importe. Mais ce sont souvent des femmes nues, ou à moitié habillées. Cependant, on ne peut pas vraiment dire que ce sont des photos érotiques, ou alors, pas d’un érotique qui cherche à exciter le mâle hétérosexuel lambda du vingtième siècle. Ici, le regard est parfois défiance, les corps brillent. Les femmes ne sont jamais complètement exposées au regard, elles nous regardent. Elles sont là parce qu’elles semblent l’avoir demandé. Est-ce la lumière, dans ce jeu avec les sculptures, qui pourtant ne fait jamais d’elles des objets (sexuels) ?

Les corps et les courbes, la pierre et la peau, les écailles, la cire qui coule. Où est le nu là-dedans ? Qui est le plus nu ? Des fesses rebondies inscrites dans un arbre, un sein imposant marqué dans la pierre, des femmes qui composent des bougies, où est l’objet, où est l’humain ? Et ce regard, joueur, et ces lèvres, toujours, avec ce sourire narquois. « Oui, je te vois, tu t’attendais à quoi ? » semblent-elles nous dire.

On lit les textes (d’Addhan Madden) pour chercher à comprendre, encore une fois (en réalisant en cours de route qu’il n’y a évidemment rien à comprendre, pourquoi toujours chercher à comprendre ? Il faut juste percevoir, saisir, comme on nous l’annonce dès le titre). Ils prennent d’abord toute la page ou presque, en français, mais en petit, il y a une traduction anglaise. Chaque texte est un monologue. Une productrice qui parle. Dans le troisième, elle décrit de manière floue un plan cul, une fille ramenée en voiture par cette productrice et baisée au bord de la route, derrière un arbre. Et là, une surprise. En anglais, c’est l’indétermination. Ce n’est pas une productrice, c’est « The Producer ». Ce n’est pas « j’irai la chercher en voiture », c’est « I’ll pick them up in my car ». De nouveau, du flou, une indistinction des corps, des sexes, des genres, des scripts. Quel est le corps de texte original ?