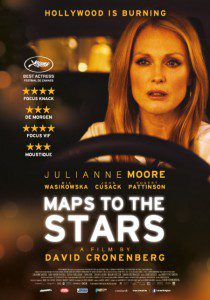

Maps to the Stars

de David Cronenberg

Drame

Avec Julianne Moore, Mia Wasikowska , Olivia Williams, Sarah Gadon, John Cusack

Sorti le 30 juillet 2014

C’est à Hollywood, capitale du Cinéma, mais surtout du rêve, que David Cronenberg, sur un scénario de Bruce Wagner, nous raconte le destin de différents personnages dont la vie va se télescoper. Plongée quasi ethnologique dans un monde cruel, Maps to the stars est une farce, où névrose, psychotropes et arrivisme font ménage pour le pire. Ce film – dont le projet aura mis près de 10 ans pour aboutir – peut-être vu comme la synthèse du cinéma de Cronenberg depuis qu’il a opéré un changement stylistique. En effet, avec ce film, David Cronenberg continue son exploration clinique de la psyché humaine. Depuis Spider en 2002, le cinéaste canadien délaisse quelque peu les organes de chaire pour investir la mémoire, le cerveau, la parole. Mais de Crash à Cosmopolis, il n’y a pour autant pas de rupture, malgré le caractère à priori – et erronément – très différent de ces deux films, représentant assez bien les deux périodes du réalisateur.

Un cinéma organique

Cinéaste de l’organe et du vivant (chez lui l’inerte, c’est le mort, et non l’inverse, et l’inerte prend vie au contact du vivant) le réalisateur canadien laisse peu de place à la métaphysique. La corporéité, vue comme une enveloppe qui laisse une trace, est au fondement même de la vie, par conséquent le spirituel lui est totalement subsumé. La fonction dramatique intervient lorsque ce corps est altéré. La dysfonction, le trauma, le pathologique est, chez Cronenberg, l’ouverture des possibles, des éléments disruptifs qui ouvrent les espaces narratifs et non les referment, même si la perspective s’avère catastrophique. Si régression métabolique il y a (et son cinéma a plus que nul autre son lot d’estropiés), ce n’est pas seulement dans une pure optique de monstration, mais pour créer ce décalage entre nos conceptions du « normal et du pathologique » culturellement partagés et celles que proposent ses récits (et leurs mises en images).

Par conséquent, cette friction est à l’origine d’un malaise, producteur d’une diégèse dramatique. À cette question du défaut (à la fois comme manque et comme écart à la norme), la prothèse vient très souvent se greffer aux personnages. Mais la prothèse elle-même devient un instrument avec des propriétés vicieuses, transformant les protagonistes. Le mécanique se mêle à l’organique pour produire du trans-genre technologique. C’est un procédé que l’on retrouve fréquemment dans le cinéma de science-fiction ou d’anticipation, comme dans RoboCop (1987) de Paul Verhoeven, ou bien entendu du côté du cinéma Japonais (pensons aux Tetsuo (1989,1992) de Shinya Tsukamoto, à la série des Ghosts in the shell, dont deux films ont été réalisés par Mamoru Oshii). Cronenberg se singularise par une approche bien moins cyberpunk et trouve ses influences du côté de l’horreur, du fantastique, de l’anticipation, mais également, dès le début, dans la psychanalyse.

Autrefois graphiques, reposant essentiellement sur l’horreur biologique, ses films n’en étaient pas moins traversés de réflexions sur les rapports humains, sur la technologie, etc. Désormais, depuis 2002, ses films reposent sur une esthétique plus distanciée, cérébrale, où le dialogue innerve littéralement le récit. La vulnérabilité du corps est désormais imagée par l’indicible : la contamination, par exemple, ne donne plus lieu à des transformations physiques (comme le personnage de Seth Brundle dans La Mouche), mais à une transformation des comportements (A History of violence mettait en exergue cette transmission de la violence, allégorie d’une certaine Amérique).

Maps to the stars vs. Cosmopolis

Dans Cosmopolis, c’était encore plus limpide : en nous plongeant dans le monde très réel et claustrophobe d’Éric Packer, en se plaçant quasi exclusivement à l’intérieur de sa limousine, Cronenberg (d’après l’œuvre de Don de Lillo) n’a sans doute jamais aussi bien illustré le changement de point de vue qui s’est opéré dans son cinéma. Le petit monde d’Éric Paker, où tout est propre et soigné, est à l’abri des avanies du monde extérieur, des corps du peuple qui crie, qui pue, qui sue, qui saigne. S’il n’a jamais été un cinéaste du corps démocratique, ce cloisonnement est assez récent… et pertinent ; si l’on pousse l’analyse un cran plus loin : en passant de la représentation des symptômes biologiques aux symptômes des affects, son regard n’est pas pour autant devenu sociétal, lui qui ne s’en est toujours tenu qu’à investiguer la vie de quelques protagonistes à la fois.

Don De Lillo lui a simplement permis de mettre en image la répression (ou refoulement) du peuple, ce qui s’inscrivait parfaitement dans la dialectique stylistique opérée par Cronenberg. Si la limousine de Cosmopolis se frayait un chemin dans la ville et entrait donc au contact de la population, dans Maps to the stars ce sont les protagonistes eux même – tel le personnage de Robert Pattinson, ambitieux jeune homme devant se contenter d’un job de chauffeur – qui doivent pénétrer dans la ville en vase clos qu’est Hollywood.

À une autre échelle, la plongée qu’offre Maps to the stars se veut donc être du même acabit mais sans une équivalence dans la puissance du matériau d’origine : la volubilité et l’isolement de Cosmopolis avait toute sa pertinence, c’est moins évident ici. Bien sûr, la tour d’ivoire hollywoodienne est un espace élitaire et quasi consanguin, et voir Cronenberg investir ce terrain de jeux est logique, mais Cosmopolis – dans toute sa littéralité et linéarité – avait une unité narrative radicale qui est absent dans Maps to the stars.

La question du double

La difficulté de ce tournant cinématographique, cette distanciation, provient de la perte d’une certaine instrumentalisation du corps pour une autre, moins spectaculairement objet de (la) narration. Notre pulsion scopique c’est-à-dire notre plaisir du regard perd l’un de ses objets les plus puissants, la répulsion. Ce qui induit donc moins de traces (à l’écran, et donc comme impression sur nos rétines) et donc moins d’accroche, l’espace se trouve saturé par la parole ou le mouvement.

Cela étant dit, Cronenberg se laisse tout de même encore une marge confortable pour sculpter et façonner ses personnages. L’apparente unité qu’ils abordent de primes abords dans Maps to the stars n’est qu’un masque. Car se focaliser uniquement sur le caractère organique de son cinéma serait une erreur : la filmographie de Cronenberg est traversée de part en part par la question du double. Certes, par rapport au personnage de Jeff Golblum dans la Mouche,qui entame un long processus de mutation ; aux jumeaux dans Faux-semblant ; au dédoublement réel/virtuel dans eXistenZ ; au genre sexuel, dans M. Butterfly (rien que le titre est une invitation à la mutation) ; à la schizophrénie dans Spider, le dédoublement de Viggo Mortensen dans A History of Violence (liste non exhaustive ; mais on rappellera également que le premier long métrage du Canadien s’appelait… Stereo (1969)), les protagonistes de Maps to the stars paraissent presque entier, à défaut d’être équilibrés. Pourtant, très vite, la question du dédoublement devient un élément central du film : sorte d’inceste maternel, la relation entre Havana Segrand (Julianne Moore) et sa défunte mère (ancienne star d’Hollywood) est particulièrement malsaine tant le lien filial vire à l’obsession, engendrant l’apparition de son fantôme. Havana, se voyant comme la seule actrice légitime pouvant jouer dans le remake d’un succès de sa mère, perdra toute conception morale et nous donnera une des plus belles scènes du film, et confirme une impression latente lors de la vision : c’est lorsque Cronenberg lâche quelque peu la bride que le film atteint sa pleine puissance.

Un film dévitalisé ?

Faux film choral, mais architectural, où lorsque récit lui-même devient une mécanique – certes cahotante -, les personnages semblent plus subir qu’agir. Dès lors que le corps, chez Cronenberg, n’a plus le statut de fétiche, son cinéma perd de sa vitalité. Même les apparitions spectrales, très présentes dans Maps to the stars, qui auraient pu nous amener vers d’autres rivages, ne doivent et ne sont que le résultat des hallucinations des protagonistes et ne sont là que pour rendre réel ce qui n’était plus que de l’ordre du souvenir, du fantasme.

Hollywood, sorte d’hyper lieu tentaculaire, devient l’organisme vivant principal, mais à l’agonie, autonome, ingérant les protagonistes, vedettes confirmées, has-been, mortes ou en devenir, pour mieux les recracher avec un trop-plein de bile. Cronenberg et Bruce Wagner nous présentent Hollywood comme un cul-de-sac labyrinthique rempli de cynisme et de ressentiments, dans lequel les psychotropes sont un moyen aisé pour s’évader, alimentant encore un peu plus la folie déjà présente. L’envers du décor à donc tout du cauchemar. Mais là où David Lynch avec Mulholland Drive (2001) et INLAND EMPIRE (2006) déconstruisait le mythe par de multiples mises en abîme et d’une tonalité hitchcockienne et horrifique, Cronenberg, n’accorde que peu d’intérêt à réinvestir ces codes et propose une lecture bien plus « naturaliste », sans utilisation emphatique du merveilleux.

Bienvenus, quelques (rares) moments de pure grâce apparaissent au détour de certaines séquences et nous rappellent que le cinéma, même chez Cronenberg, est aussi le lieu d’une échappatoire. Par exemple, un poème de Paul Eluard est récité à différent moment du film par différents personnages, créant à la fois une sorte fil conducteur et de rites de passage. On regrette que ces moments soient si rares, tant on sent qu’ils élèvent le récit. Porté de bout en bout par une Julianne Moore possédée, le film est caustique et doté d’un humour noir roboratif,… mais Maps to the stars reste malgré tout dans une certaine torpeur, comme si Cronenberg, satisfait du « naturalisme » de son film, se posait en observateur et craignait d’entrer de plain-pied dans le rêve – cette source infinie faisant le profit de l’industrie du cinéma Hollywoodien – lui qui n’investit plus le corps. En restant à la lisière du psychosomatique, Cronenberg rabote un récit que l’on aurait voulu plus enlevé, moins plat, vu son potentiel. Néanmoins, il rassure en finissant son film avec sa plus belle séquence, sensible et tragique.