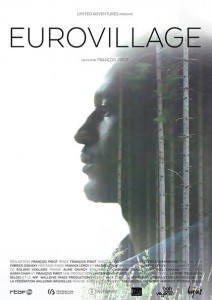

Le Suricate a pu rencontrer le cinéaste belge François Pirot, réalisateur du documentaire « Eurovillage ». Avec humilité et sensibilité, il raconte à travers sa caméra la vie des demandeurs d’asile dans un centre d’accueil situé en pleine forêt ardennaise. Entretien autour d’un café bien matinal.

________

François Pirot, pourquoi avez-vous choisi de parler de la thématique des réfugiés et demandeurs d’asile ? Est-ce un sujet qui vous tient à cœur ?

En fait, j’ai toujours été intrigué par ce centre et son environnement. J’ai été tout de suite attiré par son surréalisme, car on ne s’attend pas à trouver des demandeurs d’asile dans des bungalows au milieu de la forêt. Mais ce lieu a une portée symbolique forte par rapport à ce qu’ils traversent : être perdu, isolé dans la forêt traduit visuellement leur état intérieur.

Mais à vrai dire, je ne maitrisais vraiment pas assez la problématique des demandeurs d’asile. Mais je voulais aller à la rencontre de ces personnes, dans ce lieu unique. L’idée d’un documentaire non-interventionniste a germé. J’ai commencé en 2011 jusqu’en 2014 et ça a été un travail de découverte tout du long. Le film s’est donc créé, sans idées préconçues.

Était-ce difficile d’approcher les demandeurs d’asile ? Certains étaient-ils réticents à l’idée d’être filmés ?

Oh oui ! Imposer une caméra dans un tel endroit est très difficile. Beaucoup ne souhaitent pas être reconnus car ce sont des opposants politiques. J’avais beau expliqué que le film serait diffusé dans très longtemps, que mon propos allait dans leur sens mais j’ai essuyé beaucoup de refus. Il y a eu beaucoup de méfiance sur mes intentions et c’est normal. L’insécurité domine leur vie. Certains m’ont même pris pour un espion de l’office des étrangers…

______

« Je ne m’attendais pas à autant de résistance»

______

Se faire filmer dans une période de « désoeuvrement » complet où on ne peut pas faire grand-chose de ses journées n’est pas très agréable. C’était donc vraiment difficile d’établir une relation de confiance. Mais avec d’autres, c’était le contraire. Mais c’est sûr que je ne m’attendais pas à autant de résistance.

Pourtant, le centre d’accueil semble assez médiatisé dans le documentaire…

C’est bien plus facile pour la presse. Quand un journaliste pose des questions sur le passé des résidents du centre, ils ont tout à gagner quand les médias relaient au maximum les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Cela leur permet de se justifier auprès du CGRA (Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides). Moi c’était différent, c’était un autre projet. Je voulais que leur passé soit présent mais je voulais surtout traiter l’attente, ce moment-là de leur vie. Je pense que ça permet une identification plus forte, une empathie potentiellement plus grande car nous sommes plus à même de saisir cette difficulté-là. Contrairement aux images de guerre qui nous paraissent lointaines.

A la fin du documentaire, nous sommes frustrés de ne pas connaitre le sort des demandeurs d’asile. Avez-vous encore des nouvelles de leur part ?

Oui, je suis encore en contact avec certains. Il faut savoir qu’à l’époque du tournage (2011), un résident sur trois recevait une réponse positive. Maintenant, on atteint les 60% car il y a beaucoup de Syriens et on ne peut pas leur refuser un statut temporaire vu la situation en Syrie. Je trouverais ça très intéressant de filmer « l’après ». Pas nécessairement ceux qui ont eu une réponse négative mais ceux qui ont eu une réponse positive.

Par exemple, je suis encore en contact avec un Syrien qui a eu une réponse positive rapidement. Il avait plein de volonté et sans doute un peu trop de naïveté. Il est sorti du centre en 2013 et il galère toujours aujourd’hui. Comme il n’y a pas d’équivalence de diplôme, c’est très difficile pour lui de trouver un travail. Avoir une réponse positive et pouvoir rester en Belgique ne représente donc quasiment rien, ce n’est que la base.

Êtes-vous satisfait de votre travail ? Il semble avoir été très laborieux !

Oui ! C’est vraiment le travail le plus compliqué de ma carrière et c’est aussi la première fois que je me frotte à ce cinéma-là. J’ai fait ce que j’ai pu avec les moyens que j’avais. C’est tellement facile de déraper, de tomber dans l’émotion facile, dans le sensationnalisme.

______

« J’ai filmé énormément de scènes sans comprendre un mot »

______

Pour le côté technique, la post-production a été extrêmement longue. J’ai filmé énormément de scènes, sans comprendre un mot. J’ai donc eu de bonnes et mauvaises surprises comme des conversations complètement inintéressantes. Mais j’ai eu de très bonnes scènes. Mais ça je ne pouvais le savoir qu’au montage !

Qu’espérez-vous atteindre avec ce documentaire ?

Que les spectateurs se mettent face des individualités : il n’y a pas de solution globale à adopter, ce sont des individus précis avec leur propre histoire et expérience. Je ne me fais pas trop d’illusion sur l’effet d’un documentaire mais idéalement j’aimerais que ça permette aux gens d’aller à la rencontre de ces personnes et qu’ils se disent « je ne dois pas les craindre, ni avoir d’a priori, ni faire d’amalgames ». Ce n’est pas un film militant que j’ai voulu réaliser car je ne maitrisais à l’époque pas le sujet mais il devient politique car il montre la dureté du système, à quel point c’est douloureux d’être loin de chez soi. C’est un film sur la difficulté de l’exil. J’aimerais que l’on remette à l’avant ce débat : « si l’immigration représente un tel danger, quel est-il ? ».