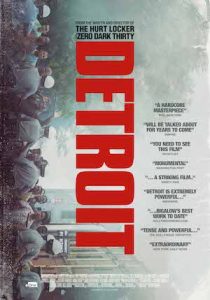

Detroit

de Kathryn Bigelow

Drame, Thriller

Avec John Boyega, Will Poulter, Algee Smith

Sorti le 11 octobre 2017

Il est assez évident que Detroit est un film pourvu de bonnes intentions. Mettant en scène les émeutes qui ont secoué les États-Unis en 1967, le dernier long-métrage de Katryn Bigelow a clairement pour objectif de dénoncer le racisme et la brutalité policière – un projet qui sur le papier est tout fait honorable. Non seulement il participe à un travail de mémoire important, mais il possède aussi une forte pertinence : les agissements qu’ils évoquent sont malheureusement toujours d’actualité, comme l’en atteste le nombre effroyable de noirs désarmés tués par la police. Mais de par la cruauté de sa représentation de la violence raciale, ses maladresses narratives et sa relative absence de propos, Detroit ressemble surtout à une tentative malavisée de reconstituer une sombre page de l’histoire américaine.

Le début de Detroit est en soi prometteur. Bigelow approche les émeutes avec une esthétique et une narration similaire à celle son précédent film, Zero Dark Thirty : un style « reportage », proche du documentaire, qui se donne pour objectif de mettre en scène le passé avec autant de véracité que possible. La caméra est secouée, saisissant nerveusement la montée en puissance de l’insurrection. Il y a une parfaite adéquation entre le chaos de ces événements et le caractère mouvementé de l’appareil cinématographique. Tout dans Detroit est mis en œuvre pour nous placer sur le terrain, au cœur des enjeux. Et au cas où la caméra tremblotante ne suffirait pas à convaincre le spectateur de l’authenticité de ce qui se déroule devant ses yeux, des extraits de journaux et des images d’époque viennent appuyer la vérité du film. « Ceci s’est vraiment passé » nous rappelle avec indignation Detroit.

L’objet principal de la colère de Detroit, qui constitue la plus large portion de son récit, est la série d’événements qui se sont déroulés dans le Motel Algiers en 1967. Neuf hommes noirs et deux femmes blanches, suspectés d’avoir tirer sur des militaires et des policiers, sont pris en otage par ces derniers, et soumis à un interrogatoire atroce, qui relève autant de la torture psychologique que physique. Le film met en scène avec une acuité glaçante la violence de chaque coup, la haine et les préjudices derrière chacune des décisions prises par ces hommes au service de l’état. Notre position de spectateur face à ces actes est celle de l’impuissance, et Bigelow en profite pour nous priver de toute échappatoire. Pas d’ellipse ni de hors-champ : pendant plus d’une heure tout est affreusement visible, et rien ou presque ne nous est épargné des horreurs commises par la police. L’angoisse et la terreur de ces scènes témoignent des extraordinaires talents de l’auteure de Point Break et Démineurs, et de ses interprètes (John Boyega, Hannah Murray, Anthony Mackie, pour n’en citer que quelques-uns).

Tout ce brio ne fait cependant pas disparaître le sentiment gênant que cette douleur et cette violence sont utilisées à des fins spectaculaires. Dans sa remarquable critique du long-métrage, la journaliste américaine Angelica Jade accuse Detroit d’exploiter les souffrances de la population noire américaine pour en faire un film d’horreur. On ne peut pas lui donner tort, tant Detroit démontre un intérêt presque obscène à souligner les supplices de ses personnages, et à les transformer en frissonnantes scènes d’actions.

Lorsque Detroit ne nous fait pas subir ces éprouvantes scènes, il s’aventure, assez curieusement dans d’autres directions. En effet, non content de sa reconstitution fidèle et méthodique, le long-métrage s’abandonne aussi à un portrait émotif et romancé de la vie d’un ses personnages, dans des scènes qui semble appartenir à un autre film. Il y a là une maladresse qui tient autant du scénario que de la réalisation de Bigelow. Une banale discussion dans une église ne réclame pas d’être filmée avec la même intensité qu’un motel pris d’assaut, et pourtant c’est ainsi qu’elle approche les choses : la caméra reste toujours aussi nerveuse, secouée, en mouvement. À cet effet, les 25 dernières minutes sont probablement les moins abouties du film, nous racontant avec de multiples ellipses et raccourcis narratifs ce qu’un sobre texte sur fond noir aurait pu exprimer avec plus de justesse en quelques lignes.

Quant à son propos, il faut se demander ce qu’il exprime au-delà d’un amer et colérique constat. Car si le film nous indique clairement que les actions de la police sont de nature raciste et criminelle, aucune tentative d’explication vis-à-vis de cet état de fait ne nous est proposé. Tout comme Detroit n’aborde que superficiellement la colère et les motivations politiques de ses personnages noirs, le long-métrage ne survole que de loin les mécanismes du racisme systémique dont ils sont victimes. Il lui manque un cadre historique et sociologique plus détaillé, qui nous permettrait de contextualiser sa violence au-delà des lieux communs qui sont connus.

Le film préfère une vision binaire et assez simpliste du racisme, où le monde se sépare entre personnes xénophobes (et donc détestables) et personnes… qu’ils ne le sont pas. Il est ainsi facile de haïr Krauss, le tortionnaire en chef du film, et de facto son antagoniste principal. Personnage infâme du début à la fin, il est proprement abject dans chacune de ses actions, et notre mépris à son égard n’est qu’exacerbé par l’excellente, mais ô combien crispante performance de Will Poulter. La grande majorité des spectateurs blancs « bien-pensants » ne verront dans le policier qu’un monstre exécrable, éloigné de leurs valeurs et de tout ce qu’ils considèrent justes et bons. Ils sortiront de la salle judicieusement outragés que de tels actes aient été commis. Mais le film ne les aura pas poussés à se remettre en question, à tenter de comprendre comment une société a pu en arriver là, et comment elle continue d’entretenir cette situation.

Il est clair que le film tire une certaine fierté de la colère qu’il exprime, et de son « objectivité journalistique », mais tous ces éléments tournent un peu à vide en l’absence d’une vraie réflexion. Detroit est comme de nombreux films hollywoodiens qui traitent du racisme : prêt à le dénoncer, prêt à l’exploiter à des fins spectaculaires, mais pas à y réfléchir.