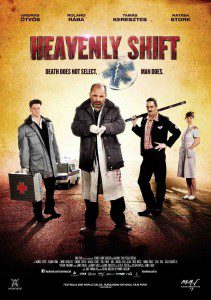

Heavenly Shift de Mark Bodzsar

Premier film de ce mercredi, on appréhende la qualité d’un film hongrois obscur. L’affiche a pourtant l’air bien sympathique. Entourés de tous les journalistes habitués du BIFFF, on sera finalement tous enthousiasmés par cet humour caractéristique de l’Est.

On suit le parcours d’un déserteur qui fuit la guerre en 1992 en Yougoslavie pour la Hongrie, en paix. Celui-ci est recueilli par un épicier et sauve la vie d’une cliente. Il est alors embauché par une équipe d’ambulanciers exubérants. Quand ils s’emmerdent, ils tuent le temps. Mais aussi certains patients condamnés, histoire de collecter les pots de vin d’un patron de pompes de funèbres véreux. Notre déserteur accepte de suivre le mouvement, histoire de faire venir sa gonzesse, non pas en trottinette mais dans un cercueil.

Sur un sujet original, la grande force du film est surtout l’humour absurde et drôle (c’est assez rare pour le signaler). Les acteurs sont impeccables et la mise en scène est énergique.

Seul bémol, la fin un peu longue et quelques temps morts qui auraient pu être facilement résolus en amputant le film de 20 minutes et en ayant développé un montage beaucoup plus dynamique.

Malgré tout, on ne boudera pas trop notre plaisir. Heavenly Shift est une belle surprise et fait partie des petites perles de cette édition.

Pour le Coréen de 18h, ça va être difficile de faire aussi bien. Et au vu de mon amour du cinéma asiatique, je suis un peu effrayé.

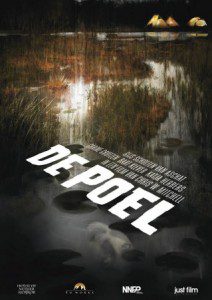

The Pool (De Poel) de Chris W. Mitchell

Après le bizarre mais drôle Heavenly Shift, la salle se remplit bien pour voir le film hollandais The Pool (De Poel). Il faut dire que le cinéaste Chris W. Mitchell était très attendu pour sa première réalisation long métrage après avoir signé les scénarios de Süskind et surtout Frankenstein’s Army, un film de science-fiction dont l’action se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale.

The Pool n’est pas du tout de cet acabit. De fait, l’histoire suit une petite troupe de joyeux lurons partie camper dans la forêt batave pour s’y ressourcer. Vous vous en doutez, tout ne va pas se passer de manière idyllique. Et pour cause, le lac autour duquel ils se sont installés sent un peu la vase.

Pour un premier long, Chris W. Mitchell n’a pas raté son entrée. Même si le récit est cousu de fil blanc et nous canarde tous les stéréotypes du genre, le film se laisse regarder agréablement. Des asticots aux doigts tranchés en passant par les égorgements, le cinéaste n’a pas lésiné sur le mercurochrome. De plus, la psychologie des personnages est importante dans l’histoire, ce qui est agréable.

Côté casting, le constat est tout aussi satisfaisant. Que ce soit Jamie Grant, Gijs Scholten van Aschat ou encore Carine Crutzen, les acteurs ont été bien choisis et arrivent à donner un certain entrain à une histoire construite en huis clos. Leurs jeux respectifs sont impeccables, aidés il est vrai par un maniement de caméra très professionnel.

Malgré cela, on regrettera deux choses. Premièrement, un récit qui souffre de longueurs, surtout dans sa troisième partie, dues à un développement fort prolixe. Et deuxièmement, à une absence de femmes nues, objet de désir hautement attendu au Bifff.

Bref, pour un premier, c’est un bon point. Avec un scénario plus bétonné, cette production aurait été parfaite.

The Profane Exhibit

Œuvre collective, Profane Exhibit est un ensemble de courts-métrages (certains ne durent que quelques minutes) réalisés par des cinéastes du monde entier réunis autour de réflexions de Baudelaire (chaque chapitre s’ouvre sur une phrase du poète, abordant l’attraction du mal) et de la notion de corruption. Ainsi, les titres des courts-métrages évoquent différents types de corruptions : corruption de devoir, de la famille, de l’amour, de la technologie…

Bref : Profane Exhibit explore les arcanes du mal. On ne sait pas bien si le film est vraiment terminé : il a duré une heure alors qu’il était indiqué qu’il devait durer deux heures, le synopsis trouvé sur le site du BIFFF suggère une contextualisation complètement absente de ce que j’ai vu, qui n’est qu’un enchaînement de films courts sans lien entre eux. Tentons quand même de commenter les films les plus marquants. Même s’il est difficile de trouver une cohérence à cet ensemble très composite, on va même essayer d’organiser le tout en les classant par catégories :

– Catégorie « films improbables qui remportent la palme de la débilité et qu’on ne verra qu’au BIFFF », on peut citer cette œuvre japonaise acidulée qui montre, sur un fond de musique pop, deux sœurs complètement allumées qui déchiquettent des types avant de les faire cuire pour manger leur viande avec la soupe de nouilles. A la fin on a un même un visage qui apparaît dans le plat, avec des yeux. Et un grand-père japonais qui pousse des « hooon ? » interrogatifs devant tant de violence. On a aussi ce film italien tout droit sorti des années soixante (mauvaises images, couleurs passées) avec un type obsédé par l’idée de faire revenir sa femme à l’état sauvage, et qui lui implante, au cours de scènes gore à souhait, des griffes de loup et des crocs. Hum.

– Catégorie « je vomis la famille », parlons de ce petit couple de retraités américains choqué par l’absence d’intervention des services municipaux pour réparer la benne à ordures du quartier, qui garde à la cave depuis vingt-cinq ans leur fille, abusée par son tendre papa qui lui assure que « dehors, c’est trop dangereux ». On notera également ce père qui remercie le médecin de n’avoir pas sauvé son fils attardé après une opération improvisée bien repoussante, scandée par des discours d’Hitler en arrière-fond. Le film le plus réussi est sans doute ce film espagnol retors où, pour châtier son père incestueux, un homme souhaite lui faire revivre la scène du viol grâce à l’intervention d’une entreprise dont le boulot consiste à recréer artificiellement l’environnement d’origine.

– Enfin, dans la catégorie « domination masculine et aliénation », on retiendra l’histoire de ce type complètement fou qui torture les femmes avant de les tuer au cours d’un protocole fort méthodique. Sa femme viendra l’aider et finira le massacre à grands coups de hache, en expulsant par la même occasion toute sa frustration d’épouse soumise (ça ne lui réussira pas, d’ailleurs).

En résumé, Profane Exhibit est assez décalé, teinté d’humour noir, sanguinolent, grotesque, souvent malsain et dépasse parfois toutes les limites du bon goût. On regrettera toutefois le format souvent trop court des films qui laisse une impression d’inachèvement. Mais comme on sort en se disant que c’était pas mal dégueu, plutôt débile, qu’on se demande où les scénaristes sont allés chercher des idées pareilles et qu’on est au BIFFF, on se dit que ma foi, c’était pas si mal.

Helter Skelter de Ninagawa Mika

Lilico est une top-model adulée au Japon : avec son corps parfait et son air d’adorable femme-enfant, les adolescentes rêvent de lui ressembler et les hommes fantasment à l’idée de passer une nuit avec elle.

Les flashes des appareils-photo crépitent, les foules en délire hurlent et applaudissent, et Lilico, soumise aux désirs insatiables de son public et au rythme épuisant de l’industrie de la mode, continue à poser sous toutes les coutures et à sourire, encore et toujours plus. Cependant, pour atteindre ce statut d’idole à qui tout réussit, elle a payé un prix douloureux : en effet, si elle a gardé son sexe, ses oreilles et ses yeux originaux, tout le reste a été refait. Mais la clinique qui l’opère est sans scrupules et la chirurgie esthétique qu’elle pratique laisse des traces, qui ne seront pas sans conséquence sur l’état mental de Lilico …

Si Helter Skelter est le récit d’une décadence, celle d’une mannequin confrontée à la peur du vieillissement et à la précarité de sa position au top, le film est surtout l’occasion de nous montrer plein de petites scènes chaudes entre la top-model et la plupart des gens qui passent par là, en particulier son copain qui ressemble à Johnny Deep, son assistante et son compagnon – d’où le passage à la séance de 0h30. En effet, pour ce qui est de l’exploration psychologique de Lilico, c’est quand même maigre : on a du mal à trouver une personnalité à cette jeune fille à la fois docile et sexuellement déchaînée, oscillant entre la candeur et le désir de domination perverse, angoissée et légère. Bref, on croit assez peu aux personnages, ce qui enlève de la force à cette critique acerbe de l’univers de la mode, marquée par la concurrence acharnée entre mannequins, et de la dictature des apparences au Japon. On ne voit pas bien où va le film : il y un procureur qui philosophe sur le sens de la beauté en combattant la clinique de chirurgie esthétique, il y a Lilico qui essaie d’attraper tout le monde et à qui personne ne résiste, il y a la nouvelle star montante de mode qui la rend folle de jalousie, il y a la boss de l’agence de mannequins, sévère et machiavélique. Mais tous ces gens ont du mal à composer une histoire équilibrée et cohérente, comme si le film n’était pas assez concentré sur son propos. Pourtant, la satire – agrémentée de scènes ole ole – pourrait être convaincante.

Pour la petite histoire, Lilico est jouée par Erika Sawajiri, sorte de Paris Hilton japonaise ayant épousé un vieux riche et tombée en disgrâce après avoir pris des drogues. L’idée de l’avoir choisie pour jouer le rôle de cette jeune top model au bord de la déchéance confirme l’impression que le réalisateur a le sens de l’ironie et des choses à dire sur la société japonaise.

Loïc Smars, Matthieu Matthys et Emilie Garcia-Guillen