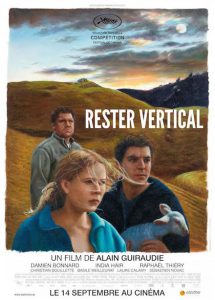

Avec Rester vertical, Alain Guiraudie met l’accent sur la dimension onirique et symbolique de son cinéma et propose une sorte de road-movie sédentaire, un film qui aborde sans y paraître des sujets politiques et dont le titre sonne comme un slogan. Nous avons rencontré le cinéaste lors de son passage à Bruxelles.

À la vision du film, on pense d’abord à un road-movie ou à un récit picaresque, mais plus on avance plus on se rend compte que l’on est dans la répétition des mêmes lieux, et dans une sorte de surplace. Avez-vous pensé à déjouer ces genres ?

Je pense que je fais un cinéma assez ludique. J’aime bien prendre des clichés, des choses déjà faites ou déjà vues, et les penser un peu autrement. J’aimais bien l’idée d’un road-movie qui va et qui vient, qui n’est pas linéaire. Mais je ne l’ai pas vraiment pensé comme ça, mais plus comme des histoires qui s’imbriqueraient les unes dans les autres. Certaines évolueraient hors-champ pendant que d’autres avanceraient à vue. Je l’ai plus pensé comme un scénario avec des histoires parallèles que comme un road-movie. Mais ce qui fait penser au road-movie, c’est bien évidemment la route. Ça me plaisait de filmer la route, la distance, l’espace et le temps. Mais en même temps, j’ai évité les passages obligés d’un road-movie, avec le héros qui dort dans sa voiture ou dans un hôtel, puis qui repart. J’ai délibérément choisi de ne pas filmer ça, parce que ça ne m’intéressait pas. Je voulais avoir du passage de paysages, mais oublier ça assez vite et que, au bout du compte, on ait l’impression que le personnage se téléporte d’un endroit à un autre, d’une façon un peu onirique.

Le personnage principal est présenté d’emblée comme une sorte d’aventurier, quelqu’un qui ne tient pas en place, qui est toujours sur la route, mais dans le déroulé du film et dans les images, il apparaît de plus en plus comme sédentaire….

Il est très sédentaire dans la mesure où il tourne en rond. On le retrouve toujours dans les mêmes endroits, mais il ne se fixe pas non plus. C’est quelqu’un qui fuit. Il aime bien se promener dans le causse, puis il veut aller voir ailleurs, mais quand il est ailleurs il veut revenir dans le causse. C’est une sorte d’anguille insaisissable, qui a du mal à se stabiliser. Souvent dans mes films, ce sont des gens qui s’en vont mais qui reviennent toujours. Il aime bien voyager pas loin de chez lui, un peu comme moi. En tout cas, il a besoin d’un point d’ancrage.

Le titre résonne avec plein de choses dans le film et il a plusieurs significations possibles. Est-ce que vous l’avez aussi abordé comme un programme auquel vous tenir ?

Oui, il y a un côté « manifeste » ou même un côté « slogan », surtout avec l’emploi de l’infinitif. Le fait d’avoir utilisé le verbe « rester » à l’infinitif lui donne cette portée-là. La verticalité, ça fait surtout référence à l’homme, qui est l’animal vertical par excellence. C’est la verticalité qui nous fait hommes. Mais j’avais cette envie de manifeste. Rester debout….

Ça entre aussi en opposition avec ce qui arrive au personnage, qui est petit à petit dépouillé de tout…

Oui, il se retrouve bien horizontal, à certains moments. C’était intéressant pour le film et j’ai vraiment fait en sorte de le mettre dans la merde la plus noire, car c’est au moment où il y est qu’il reprend de la verticalité. C’est particulièrement vrai concernant le final, dans lequel il se retrouve face au loup et dans lequel il va affronter sa peur. Il termine le film vraiment debout, en allant affronter l’autre, qui lui fait peur mais qu’il désire en même temps. Il me semble que le film parle beaucoup de ça, de la peur et du désir de l’autre, et de comment on peut s’en dépatouiller.

Vous avez parlé d’une dimension onirique. On a aussi souvent l’impression que le rêve se transforme en cauchemar.

Je suis persuadé qu’il y a quelque chose du surréalisme à fouiller dans le cinéma. J’ai l’impression que l’on peut atteindre à un certain réalisme en étant surréaliste et en refusant le naturalisme. Le but du cinéma est de partir de matières très concrètes – des lieux, des corps – et d’amener ça vers une autre dimension, dans une autre sphère. Ce n’est ni la réalité ni le rêve. C’est un territoire à part qui se trouve entre les deux. Quand je sors d’un rêve, j’ai toujours l’impression de m’être fait un film, et vice versa. Ça fait longtemps que je travaille dans ce sens-là, mais là je me suis dit qu’il fallait éliminer les scènes où les gens se réveillent. Il y a des séquences que j’ai réellement traitées comme des rêves, mais sans que personne ne se réveille à la fin. Et l’histoire continue comme si de rien n’était. L’idée était d’être dans une frontière trouble entre rêve et réalité, de manière à trouver ce territoire à part qu’est le cinéma.

Dans le film, vous abordez aussi des sujets de société, mais par des chemins détournés, pour les amener sur le territoire onirique. Actuellement, on entend et on lit beaucoup que le cinéma manque de conscience politique (voir les différents textes des Cahiers du cinéma sur le sujet). Essayez-vous de réveiller cette conscience, de manière presque innocente ?

Je me sens très concerné par la politique et donc, forcément, cela transparaît dans mon cinéma. Mais quand j’étais jeune, le cinéma politique, pour moi, c’était Costa-Gavras et Yves Boisset. C’est-à-dire des gens qui se satisfaisaient de dénoncer les injustices dans le monde. Mais finalement, dénoncer les injustices, les journalistes le font bien, on n’a pas vraiment besoin du cinéma pour ça. Petit à petit j’ai découvert des cinéastes qui abordaient la question politique d’une autre manière, comme Buñuel, Glauber Rocha ou même Godard. Je ne suis pas vraiment un grand fan de ses films mais Godard a tout de même été très important à ce niveau-là, dans le lien qui se fait entre la politique et la vie du monde, la vie de la cité, le tout avec un vrai projet esthétique et dans l’idée de donner à voir un autre monde possible. Je pense que, cinématographiquement, l’enjeu politique se trouve là. Mais j’ai un vrai problème à faire un film politique en bonne et due forme, en prenant un thème social et en essayant d’apporter des solutions. J’arrive à entrevoir des choses du domaine de la solidarité et de nouveaux rapports entre les hommes, mais plutôt dans l’intime. J’essaie de mettre la question intime au centre de la politique, de la vie sociale. Maintenant, j’ai aussi l’impression que ça devient révolutionnaire de montrer d’autres corps, de montrer le jeu du désir chez les paysans ou les ouvriers. Érotiser ce monde-là est devenu un vrai enjeu politique car le cinéma l’a complètement perdu de vue. À part les Dardenne, Bruno Dumont et moi, je ne vois pas énormément de cinéastes qui mettent ce monde-là au centre de leur cinéma. Alors que du temps de John Ford, il me semble que c’était vraiment l’enjeu majeur. Et en plus, quand on regarde la presse ou la télé, on a l’impression que tout ce monde-là est exclu de l’homosexualité, de la sexualité et même de la sensualité. Donc ça devient un geste politique de remettre ça sur la table.

Le film se termine sur deux hommes fixes, qui ne peuvent plus bouger, statufiés un peu comme des figures mythologiques…

Oui, ils prennent une allure très mythique et très biblique. L’image de ces deux hommes qui se retrouvent côte à côte, dont un avec un agneau dans les bras, est lourde de sens et de symboles. C’est une des rares fois où j’ai été surpris par la portée de ce que j’avais en tête. Je ne peux pas dire que j’ai forcément pensé à la Bible en l’écrivant mais, très vite, cette idée du loup et de l’agneau qui se font face, et de cette utopie biblique qui veut qu’ils se réconcilient, m’a frappé. De toute façon, j’ai beau être athée, je suis né dans une société judéo-chrétienne dans laquelle la Bible est une base mythique forte. C’est ma mythologie à moi et le fond culturel commun que je partage avec mes contemporains occidentaux. Je reviens donc à ça de manière intuitive et c’est par après que j’en prends conscience. Quand j’ai tourné le plan, j’ai été frappé par l’émotion qui s’en dégageait. C’est vraiment le dernier plan que l’on a tourné et j’ai cherché à garder cette émotion tout le long du montage. J’ai essayé de la préserver au maximum. Je vais de plus en plus vers ça, un cinéma qui construit des images qui entrent en résonnance avec des choses de l’inconscient collectif. Et que ce soit plus porteur d’une émotion que d’un message ou d’un postulat théorie. J’essaie de plus en plus de m’éloigner de la théorie ou de l’intellectualisme.

Plus encore que dans vos autres films, le sexe est ici lié à la vie et à la mort…

C’est la première fois que je relie le sexe à ce point-là à la naissance et à la mort, effectivement. En règle générale, je ne parle jamais du sexe comme étant lié à la reproduction. C’est quelque chose qui ne veut a priori rien dire pour moi. Mais ici, c’est un film presque existentialiste et j’ai donc quand même voulu lier le sexe à l’existence et à l’existentiel. Je fais des ponts entre le sexe et le désir, et le désir est pour moi le moteur de la vie. Pour ce qui est du lien entre le sexe et la mort, c’est quelque chose que je n’explique pas vraiment. Je sais que c’est là, mais encore une fois c’est très intuitif. En fait, je me suis surtout posé la question de ce que pourrait être la plus belle mort, et je me suis dit que mourir en s’envoyant en l’air, c’était pas mal.

Il y a toujours une part de comédie dans vos films, mais elle est peut-être un peu moins développée que d’habitude dans Rester vertical. Comment réglez-vous le curseur entre comédie et tragédie ?

Je pense que le film était beaucoup plus du côté de la comédie à l’état de scénario et qu’il a glissé petit à petit dans le côté sombre au moment du tournage et surtout du montage. Certains personnages à teneur dramatique ont pris plus de place par rapport à d’autres, plus comiques. Je trouve que l’équilibre entre comédie et tragédie s’est surtout trouvé au montage. Je me suis dit, par exemple, que pour une belle scène de comédie, j’étais en train de minimiser la portée de moments plus dramatiques et marquants. J’ai eu peur de casser l’émotion. Peut-être qu’un jour, je ferai un film plus punk, dans lequel je n’aurai pas peur de casser le rythme et d’abolir les frontières entre drame et comédie. Mais j’aime bien raconter des histoires et aller au bout de celles-ci. Le scénario était beaucoup plus digressif, il allait un peu dans tous les sens, et on a beaucoup resserré au montage. À un moment donné, il faut écouter le film et ne pas rester campé sur ses positions de départ et sur le scénario. Moi-même, j’ai souvent tendance à faire ça, mais quand on voit qu’il y a quelque chose qui ne prend pas, je pense qu’il ne faut pas hésiter à couper des scènes. Parfois, ce n’est pas forcément moi qui ait l’idée de couper une scène, d’aller dans une direction plutôt que dans une autre, mais il faut se rendre à l’évidence devant un résultat qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas.