Yellow de Nick Cassavetes

Mary prend trop de médicaments. C’est sûrement pour ça que le monde a, sous ses yeux, une fâcheuse tendance à la distorsion : il se met à pleuvoir dans la salle où elle donne cours, la convocation par la directrice de son école tourne à la représentation théâtrale devant une salle comble, une chute de vélo se prolonge en une interminable glissade.

Nick Cassavetes veut nous le faire comprendre, dès le début, et le montre… trop : dans Yellow, la réalité s’envole à tout instant. Portrait d’une femme un peu désorientée, un peu asociale, qui fuit le monde et les responsabilités grâce à une consommation effrénée de pilules, le film s’étire dès le début dans une démonstration trop insistante de l’inventivité du cinéaste, qui transforme à peu près chaque scène en une déformation onirique. Au lieu de nous faire pénétrer dans l’esprit de Mary, de nous faire partager son trouble, ce procédé nous éloigne plutôt d’elle et d’une éventuelle l’empathie : c’est « trop », trop bien fait, trop long, trop systématique. On n’a pas le temps de rentrer un peu dans sa vie, de voir où et quand ça dérape, qu’on est déjà dans le fantasme et la folie douce, sans qu’on trouve dans cet imaginaire une grande unité – ça va de l’imagerie acidulée à la comédie musicale, du surnaturel au kitsch.

C’est quand il quitte un peu ce registre, quand il décide d’arrêter de nous impressionner et de faire l’original, que Nick Cassavetes devient bon. C’est aussi quand il coupe la musique, trop présente, qui témoigne encore une fois avec excès qu’il y a là bel et bien, l’atmosphère d’un cinéaste. Quand il filme les routes désertiques de l’Ouest américain, les abords des prisons qui surgissent au milieu de nulle part, et surtout quand il s’attarde sur la famille de Mary : on n’a plus besoin de représenter ses échappatoires, on tombe au cœur de ce qu’elle essaie désespérément de fuir.

Pendant toute une partie du film, Nick Cassavetes lâche donc la tonalité bancale du début et nous plonge dans la chronique d’une famille dysfonctionnelle dans un coin perdu d’Oklahoma. Et là, ça marche : le rythme est sec et haché, ça déborde d’émotions désordonnées, d’insultes et de cris, d’amour malsain qui n’arrive pas à se dire en dehors des « I love you ! » mécaniques et enjoués de la mère complètement dépassée par les événements. On comprend que Mary au cœur du maelstrom familial, par la relation incestueuse qu’elle a entretenue avec son frère désormais en prison, désastre auquel le père n’a pas survécu et qui a sérieusement entamé la santé mentale des autres sœurs. On pourrait craindre le pire, le mélo, le voyeurisme, et le film, dans ces moments qui sont les meilleurs, échappe à tous ces risques : il n’y a rien à cacher, rien à découvrir, rien à pleurer. On se débrouille avec ce qui s’est passé, avec l’amour qui a mal tourné, « parce que toutes les familles ont leurs secrets » et « qu’en Oklahoma, on ne tourne pas le dos à ceux qui se sont trompés ».

Dans ces scènes de retour au foyer, on perçoit des souvenirs de John Cassavetes, le père de Nick : mêmes sentiments qui n’arrivent pas à se poser, mêmes pauvres addictions, même phrases qui tournent à vide, même faille, même désespoir à vif. Même Geena Rowlands, la sublime égérie de Cassavetes père, est là. Pendant le grand dîner familial, l’altération de la réalité prend enfin tout son sens : les convives sont changés en bêtes grotesques et goulues, et pour la première fois, on est dans la tête de Mary, on veut partir avec elle, mais on ne sait pas bien où on pourrait s’en sortir.

Elle finit donc par mettre rapidement les voiles – mais même si on la comprend, on ne peut que s’en désoler : dès qu’elle quitte sa famille, tout ce qu’a mis du temps à construire le cinéaste, qui tenait enfin son film, s’effondre. Il se passe encore quelques trucs loufoques, on ne sait plus bien ce qui est réel et ce qui est faux, et on s’en fiche. On est déçu : on voulait rester dans l’Oklahoma.

Quel dommage, Nick Cassavetes : tu sembles avoir le goût du réel, le regard et la violence nécessaire pour capter ses aspérités et son énergie brute, matières premières avec lesquelles ton père a su nous bouleverser, en particulier dans Love Streams – que Yellow nous donne envie de revoir. Nick, la famille n’est pas qu’un monde à fuir : re-regarde les films de papa. Et reviens.

The Incredible Truth de Leong Tak-Sam

Après l’étrange délire de Nick Cassavetes, on continue l’enfilade en découvrant cette fois The Incredible Truth. Une véritable histoire incroyable nous attend.

L’histoire du film narre l’amitié profonde entre Jia Jia (prononcez caca) et sa styliste. Mais comme tout est de courte durée, la voilà partie avec son nouveau chéri vers le Japon. Un jour, Wai (la styliste) est invitée à la rejoindre mais quand elle arrive dans l’auberge tenue par la famille du jeune garçon, ils annoncent ne pas avoir vu la demoiselle. Évidemment, elle n’en croit pas un mot et c’est parti pour une succession de révélations …

The Incredible Truth est une bonne surprise car la tension y est bien présente et les retournements de situations sont passionnants. Le tout mélangé par des interprétations plus que réussies, donne envie d’aimer à nouveau le cinéma asiatique.

Cette peloche est aussi une leçon de débrouillardise ou comment faire beaucoup avec peu de moyens. Chose que n’arrive parfois pas certains blockbusters à millions.

Mais le plus passionnant est bien sûr la manière dont cette œuvre puise dans le réel de son pays, une raison d’être à son histoire : la contamination au soufre de plusieurs sources chaudes au Japon suite aux séismes qui ont marqué une actualité assez récente.

Finalement, rebondissement saisissant : ce film est en fait tout le contraire de ce que vous venez de lire. Au secours ! Si c’est pour tourner un mauvais film bruyant avec une caméra de salon, faut pas attendre un large public…

OXV : The Manual de Darren Paul Fischer

Il est de ces films que tu n’attends par forcément. Des films où tu penses juste passer un bon moment sans vraiment te soucier de savoir si oui ou non, il te marquera, te retournera, te bouleversera.

Il est de ces films qui restent. Qui s’immiscent dans ton esprit et qui ne veulent plus te lâcher, comme un chewing gum collé à ta chaussure.

OXV fait partie de ces films. Étrange mélange de science-fiction, de société dystopique et de passion. Passion entre deux humains d’une part, passion de l’image épurée et surtout, passion de la musique. OXV, ce sont deux histoires qui, sans vraiment se distinguer l’une de l’autre, t’entrainent dans un tourbillon de sensations. Traitant d’une société futuriste axée sur les capacités innées d’un être humain sans se soucier du libre arbitre de chacun, OXV est dérangeant. Il laisse en tête comme un arrière gout de trop ou de trop peu. Comme si tu avais été témoin d’un secret sans vraiment en cerner les tenants et les aboutissants.

OXV est un ovni cinématographique. Les 105 minutes se révèlent intenses, profondes. Darren Paul Fisher t’emmène dans ce qui t’apparaît comme un monde finalement pas si éloigné du tien. Et pourtant…

L’image est pure. Traitée avec une maturité extraordinaire. Une maitrise de la lumière, de l’angle, du cadre, OXV est avant tout un beau film empreint de poésie et de mélancolie.

Les acteurs sont crédibles du début à la fin de l’œuvre, comme s’ils réalisaient le message caché que Darren tente de communiquer.

Enfin, la musique. Thème central du film, elle t’emporte dans son monde à elle. Elle raconte sa propre histoire, sa propre aventure, son propre message.

Blair Mowat, compositeur tout jeune, a débarqué au BIFFF ce mercredi afin de découvrir ce festival dont il a tant entendu parler. Une chanson écossaise plus tard, le voilà discutant de son travail sur OXV, l’expérience et la maturité qui transpirent de son discours sont époustouflantes. Nul doute que l’on entendra encore beaucoup parler de ce jeune compositeur plus que talentueux.

OXV était donc la claque du jour. Un film intense, profond, extraordinairement bouleversant.

Un seul regret : ne pas pouvoir regarder cette œuvre une deuxième fois pour en déceler toutes les subtilités.

Patch Town de Craig Goodwill

A priori, Patch Town cumulerait plutôt les trucs qui font que ça ne va pas fonctionner : ça se passe dans une usine dirigée par un maniaque impitoyable qui transforme les bébés en poupées, c’est rempli de personnages peu appétissants, bouffis, nains, ou russes, c’est censé nous faire compatir avec le sort de tas de gens nés dans des choux et finalement abandonnés par des gosses gâtés après avoir été changés en jouets, et c’est parsemé de passages sentimentaux larmoyants… chantés.

Et bien, très étrangement, on éprouve plus d’empathie pour cette ribambelle de personnages improbables que pour tous les humains accablés par le destin que j’ai pu voir errer dans de sombres souterrains monténégrins ou se débattre dans de menaçantes forêts japonaises.

Craig Goodwill fait partie de cette espèce de réalisateurs dont on peut dire, à la vue de ce premier long-métrage, qu’ils ont « un univers ». Un univers qui rappelle Jean-Pierre Jeunet et Caro, comme le Terri Gilliam de Brasil ou certains climats des Frères Coen : les appartements sont sordides, l’horizon encombré de sapins (on pense aux alentours du Grand Budapest Hotel), les visages taillés à coups de serpe. C’est dans ce monde que Jon et Mary essaient d’élever leur fille, cachée sous le plancher : à Patch Town, aucun ouvrier travaillant dans le chou – là où naissent les enfants avant que l’on en fasse des poupées acheminées dans les villes par des cigognes exploitées – n’a le droit de s’approprier légalement un chou pour fonder son doux foyer. Tout ça parce que, tenez-vous bien, Youri, le grand patron de l’entreprise traumatisé mais surtout machiavélique, n’a pas supporté que son père le délaisse au profit d’orphelins trouvés dans la forêt, qu’il métamorphosait parce qu’il ne pouvait pas non plus élever tous les mioches égarés. Jusqu’au jour où Jon se dit que ça commence à bien faire : il décide d’aller voir ailleurs par lui-même si le monde est partout aussi glauque, et de retrouver celle qu’il appelle sa maman, c’est-à-dire la petite fille devenue adulte qui lui a donné toute son affection quand il était son poupon.

On suit donc le périple du couple dans une grande ville indéterminée et la folle aventure qui verra Jon se battre pour à la fois sauver sa maman (dont la fille a été kidnappée par le méchant Youri et ses sbires) et libérer les ouvriers de Patchtown aliénés afin de bâtir avec eux un avenir meilleur, pétri d’espoir, d’amour et de liberté.

Bon, d’accord, votre première impression se confirme et vous vous demandez avec stupéfaction comment on peut bien se laisser prendre à une histoire pareille. Est-ce que c’est lié à cette galerie de anti-héros, à la modeste Mary mal fagotée, à ce Jon au sourire béat qui a la bave aux lèvres de satisfaction après s’être pour la première fois de sa vie régalé de bonbons, à ce chauffeur indien excentrique qui fait la navette entre Patch Town et notre monde, jouant à plein régime son rôle de guide pour une survie en milieu hostile ? Sans doute : ils nous font rire, ils nous touchent (alors que quand même, si vous vous rappelez d’où ils sortent, c’était pas gagné), même quand c’est trop, trop mièvre du côté des gentils, trop cruel chez les méchants. Mais Patch Town cultive aussi un sens de l’absurde et du burlesque, de l’ironie et du dialogue. Pour donner un exemple, quand une petite fille est kidnappée, le féroce Youri s’assure qu’elle a bien mangé ses betteraves pendant le trajet. Bon, on n’est pas obligé d’adhérer. Enfin, le charme du film réside dans la création d’une atmosphère qui nous captive dès les premières minutes, dans la maîtrise de la mise en scène et le soin apporté aux décors. On a un peu l’impression d’être dans un conte gothique qui se serait perdu entre une banlieue miteuse de Bucarest et New York.

Certes, l’alternance entre la poursuite de l’amour (chantée sur tous les tons) un peu trop mélo et la haletante expédition des personnages ne prend pas tout le temps. Mais on ne s’ennuie pas une seconde dans ce labyrinthe bricolé débordant d’imagination. Craig Goodwill a trouvé son style pour aborder, finalement, des thèmes très sensibles dans notre monde en crise : la douleur de l’abandon et l’aspiration à trouver un foyer, le besoin de chaleur et de convivialité, la déshumanisation du travail, la quête des origines. Un monde à la recherche d’un peu de douceur, que Patch Town parvient à nous donner avec un humour et une sensibilité vivifiantes.

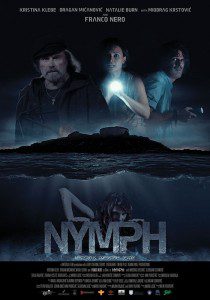

Nymph de Milan Todorovic

Elles sont deux. Elles sont (n’ayons pas peur des mots) bonnes. Elles sont libérées et elles ont envie de partir en vacances voir leur vieux pote qui s’est trouvé une bimbo n’ayant aucune tenue à l’alcool dans le Sud de la Serbie.

Bref, que du bonheur. Ajoutez à cela l’envie trépignante qu’elles ont de visiter une île déserte où domine, sombre et lugubre, une prison abandonnée dans laquelle il y a eu :

a) des prisonniers (oui c’est vrai).

b) des nazis yougoslaves de l’ex-URSS.

c) un puits de 1m20 de profondeur qui est hyper cool parce que même le portable à 90 euros parvient à prendre des photos ultra claires du fond.

d) une sirène (dont on ne verra pas la poitrine).

e) des souterrains. Beaucoup. Des souterrains où la lumière est omniprésente parce que probablement que le caméraman, le preneur de son, le figurant et la femme du pêcheur ont reçu un stock incalculable de lampes torches.

f) des serpents (ce qui ici, n’a aucune importance. On en parle beaucoup dans la salle mais on n’en voit pas un seul).

Les histoires de sirènes laissent toujours, toujours, toujours un arrière gout de déception. Ici encore, c’est le cas. Armé pourtant d’un casting sympathique (Franco Nero pour n’en citer qu’un), Milan Todorovic pensait tenir l’idée du siècle.

Malheureusement, c’est un coup dans l’eau. Le spectateur s’ennuie au bout de quinze minutes (lorsque les images de jeunes filles en petites tenues sont remplacées par celles d’un vieux pêcheur tout droit sorti de I know what you did last summer).

Oscillant parfois entre le film philosophique (beaucoup trop de long monologues qui s’avèrent ennuyeux voire soporifiques) et le found footage raté, Nymph aurait pu pourtant convaincre le public du BIFFF s’il y avait eu un peu plus de 3 centilitres de sang.

Un méchant caricaturé, des victimes très bien foutues, un monstre anti-charismatique, ce huit clos aux saveurs serbes n’a convaincu personne et très vite ont résonné, dans les murs de la salle ciné 2, les remarques cinglantes d’un public déçu. Pas de pitié pour le réalisateur, certains commentaires se sont fait insistants, voire dénigrants.

L’image est mauvaise. Les (trop nombreuses) séquences de caméra à l’épaule donnent mal à la tête. La musique, sorte de mauvaise copie de la bande originale des dents de la mer, a été raillée. Enfin, le jeu des acteurs était absent du casting. Bref, Nymph n’avait rien pour séduire. Pas une once d’originalité pour ce slasher anti-sanguinolent où le sexe a autant de place qu’un télétubbies dans Star Wars.

Si A Serbian Film avait marqué le public du BIFFF, il y a quelques années, par le « Jusqu’au boutisme » de Srdjan Spasojevic, Nymph le marquera tout autant par les imperfections de sa réalisation.

Go Goa Gone de Krishna D.K. et Raj Nidimoru

Pour ma part, zombies et humour, c’est la recette miracle pour un film de genre réussi. Malheureusement, ces derniers temps, les studios un peu véreux exploitent le concept jusqu’à la lie et on finit par ne plus avoir confiance en cette recette.

Pourtant, nous sortons à peine de la suite de la révélation norvégienne Dead Snow qui fut sûrement le film le plus jouissif du festival (bon, on est qu’au troisième jour, on peut encore être surpris). Evitons juste de trop comparer les deux.

Pour une première incursion, les réals ont foncé têtes baissées dans les clichés ! Des potes, une fête, une femme, un gros dur, des zombies débiles et des situations classiques comme l’invasion du fameux lieu sûr, la brute qui se retrouve encerclée, etc.

Tout y est et le cocktail est parfois bien payant. Malgré tout, certains moments paraissent lents et le manque de moyen est visible à l’écran (au contraire d’un Juan of the Dead, que l’on a découvert il y a deux ans au BIFFF).

Au final, il est pour le moment, optimiste de voir le cinéma indien sortir des sentiers battus et oser faire original par rapport aux productions nationales. On en reparlera plus en détails en temps voulu à la fin du festival.

Roxane de Quirini, Emilie Garcia-Guillen et Loïc Smars