Emilie, journaliste tout droit venue de France, découvre pour la première fois le BIFFF et nous a produit un long compte-rendu de son expérience. Laissez-vous guider et découvrez le BIFFF avec une nouvelle fraîcheur dans la deuxième et plus petite salle de projection du festival…

Puti, de Miguel Alcazaren

17h50, quelques minutes avant la première projection de mon premier BIFFF. Devant les salles, l’atmosphère est légèrement fébrile, mais encore calme. De mon côté, ça fait plusieurs jours que je me prépare (après avoir regardé toutes les bandes-annonces, j’ai même rêvé que ma mère planquait des cadavres de Coréens dans un hangar) et, en m’installant dans la salle 2, je me sens prête. Il semble pourtant que je ne m’étais pas préparée à tout. Pas à ce que l’arrivée du réalisateur, ravi d’être là, se termine par une folle clameur le sommant à cor et à cri de chanter une chanson. Pas à ce que chaque ligne du générique soit accompagnée d’un applaudissement (ni à ce que chaque plan de la lune, je l’apprendrai bientôt, soit suivi dans la salle de hurlements de loups-garous). Pas non plus à être entourée de Philippins réjouis à l’idée de se délecter d’un film avec Jan Veneracion, célèbre acteur local et héros de Puti.

De toute évidence, je ne me suis pas non plus suffisamment préparée aux codes du cinéma philippin à petit budget – le film a coûté 60 000 €, Miguel a dû emprunter de l’argent à ses proches après avoir économisé en bossant pendant toutes les années nonante dans la pub, et il est manifestement satisfait d’avoir accouché de Puti, sorti tout droit « du côté obscur de sa tête » comme il nous le précise avec une mine réjouie.

Heureusement, Puti va me laisser le temps de l’apprivoiser et de mener toutes les analyses personnelles que je veux sur le film-philippin-bizarre-à-petit-budget. Le seul cliché sur lequel je peux d’abord m’appuyer, c’est cette vieille idée reçue selon laquelle « les Asiatiques, ils ont pas la même perception du temps que nous ». Bon, pas de bol pour le recul des stéréotypes, il se trouve que là, il marche : ça commence len-te-ment. Ça continue…len-te-ment. On découvre ainsi Amir, qui peint des copies de tableaux à l’envers, dans son grand atelier presque vide baigné d’une lumière douce, toute en clair-obscur, et s’occupe de son petit garçon Jaime depuis la mort de sa femme. Amir prend des photos, va à une expo, se promène avec son fils. Plusieurs fois, on pense qu’il va se passer quelque chose…mais non. Par exemple, à la fin de l’expo, Amir garde très longuement une brochure en main. Là, je me suis dit que la brochure allait se mettre à parler ou se désintégrer en l’électrocutant, mais rien de tout ça : il lit juste la brochure, et ça prend… du temps.

Le temps, d’ailleurs, m’a déjà permis de faire quelques étranges constats sur les Philippines : les personnages, entre eux, parlent tantôt une langue très étrange (il y a 90 langues aux Philippines, m’apprend Internet), tantôt l’anglais, parfois au cours de la même conversation. Je remarque aussi qu’aux Philippines, visiblement, il y a en permanence un bruit pénible de ventilateur ou de vieux frigo. Bon, ça, à la réflexion, c’est peut-être plutôt lié aux 60 000 € de budget – comme le fait que les objets ou acteurs filmés ne soient pas toujours tout à fait dans le cadre. Mais cette maladresse, ce bricolage, ce jeu approximatif d’acteur un peu patauds qui se grattent la nuque quand ils ne savent plus quoi faire de leurs mains, a quelque chose de presque touchant, et le lent quotidien d’Amir, économe en paroles, m’inspire une forme de bienveillance apaisée.

Jusqu’à ce qu’enfin, l’élément perturbateur, comme on dit quand on étudie les schémas narratifs à l’école primaire, vienne enfin déstabiliser cette tranquillité : un grave accident de voiture laisse le petit Jaime dans le coma, et Amir victime de troubles de la vision qui l’empêchent de voir les couleurs.

Pendant quelques temps, il ne se passe pas grand-chose de plus qu’au début, sauf que pour nous faire partager le point de vue d’Amir, les images apparaissent flottantes et en noir et blanc (il n’était peut-être pas nécessaire de la faire à chaque fois : c’est un film, il y a beaucoup d’images, et on avait saisi le problème). J’ai donc le temps d’approfondir quelques peu mes réflexions sur les Philippines : d’abord, je trouve que les gens prennent plutôt bien les choses. Ou alors ils maîtrisent très bien leurs émotions. Franchement. Par exemple, Amir découvre qu’une infirmière inconnue lit à son fils inconscient des contes pour enfants avec une maman partie et un gamin qui ne se réveille pas, et ma foi, il laisse passer. Ensuite, Puti ne donne vraiment pas envie de tomber malade aux Philippines : les médecins, qui eux aussi dissimulent avec talent leurs émotions, sont déconcertants de placidité et de fatalisme (« vous ne voyez plus les couleurs » – « ça peut s’arranger ? » – « le temps nous le dira »). Enfin, les mœurs ont l’air quand même assez rudes : une inquiétante femme aveugle qui pose pour Amir raconte que sa mère lui a arraché les yeux avec des piques à brochettes (« mais ça fait longtemps, et je lui ai pardonné maintenant », précise-t-elle. Vraiment, ils ont une étonnante capacité à bien prendre les choses). On a la voix douce, mais on ne prend pas de gant : quand Amir demande à son amie si elle a pu voir son fils, elle répond tout de go « il a le visage tuméfié » (alors qu’on le voit après et que, ma foi, il est toujours aussi chou). L’infirmière susurre au gamin entre la vie et la mort des contes où des enfants fondent – et elle ne lit que ce passage-là, un peu comme si on vous passait en boucle la scène de la mort de la mère dans Bambi.

Je n’ai toutefois pas vraiment le temps de creuser cette étude anthropologique, parce qu’il se passe petit à petit des choses bizarres : Amir a des visions avec le modèle aveugle qui murmure des comptines, des oiseaux se mettent à voler dans son atelier, la peinture s’efface de ses tableaux ou se met à couler et à faire des pâtés, des rires d’enfant se font entendre dans la chambre de son fils, bref, tout ça n’était pas prévu dans le diagnostic du médecin sur son trouble de la vision. Heureusement, il reste quand même de longues séquences où il ne se passe rien : Amir ouvre un pack de jus de tomate, on voit le verre qu’il remue en gros plan et en noir et blanc, il le repousse, et voilà. Tout ça en temps réel – le jus de tomate, ça prend du temps pour couler.

A partir du moment où Amir se perd dans la cage d’escalier de l’hôpital qui affiche des numéros d’étages incompréhensible, et surtout quand l’hôpital se vide mystérieusement, que l’infirmière se volatilise et que le héros se retrouve dans un monde en noir et blanc avec la femme aveugle, l’infirmière disparue et son fiston, j’accepte l’idée que je n’aurai jamais le fin mot de l’histoire. Et je crois que Miquel Alcazaren l’a accepté lui aussi : alors que le film se termine sans qu’on ait eu la moindre explication sur quoi que ce soit, il décide de nous réveiller Amir à l’hôpital, qui a rêvé tout ça pendant sa semaine de coma (oui, même l’histoire du jus de tomate). C’est dommage, parce que l’explication arrive après le générique et que la moitié du public était déjà sorti soigner sa perplexité au bar : Amir donc, a rêvé tout ça, son fils va très bien et a rêvé, lui, que sa mère (morte) lui demandait de s’occuper de son père. La morale, c’est qu’Amir était un mauvais père parce qu’il était faussaire (apparemment cette activité semble incompatible avec l’éducation d’un enfant aux Philippines – et c’est mon dernier étonnement ethnographique), mais qu’il a désormais les yeux bien ouverts pour vivre sa passion en pleine lumière, en devenant restaurateur d’œuvres d’art. En fait, c’était le récit d’un dépassement de sa condition et de la fin du deuil, tout ça pour offrir au petit Jaime un avenir meilleur. Je ne suis pas sure que les piques à brochette étaient nécessaires

The Apostles, de Joe Chien

Un peu avant de retrouver la salle 2 pour The Apostles, je me rends compte d’un des grands avantages du BIFFF : c’est un festival de mecs, donc IL N’Y A PAS DE FILE AUX TOILETTES DES FEMMES. Toutes les femmes qui ont connu les spectacles de danse, les soirées au théâtre et l’entracte entre les deux parties de Titanic en 1997 (dans mon bled du sud de la France, le film était coupé au milieu parce qu’il était trop long, ça avait un rapport avec le changement de bobines) comprendront ce que ça signifie et en quoi, rien que pour ça, le BIFFF, c’est fantastique.

Sitôt revenue parmi le public beaucoup plus dense qui accueille avec enthousiasme l’équipe taïwanaise de The Apostles, je sens que le temps de lenteur contemplative philippinne est loin. L’équipe du film est jeune et plutôt branchée, ils nous chantent une petite chanson chinoise sans aucune gêne (en lisant visiblement les parole sur le gsm), les spectateurs sont déjà survoltés et quand on rappelle que le réalisateur est bien l’auteur de Zombie 108, premier film de zombies chinois, on ne les tient plus.

Comme le veut la tradition, chaque nom du générique est acclamé, et le début du fim ne dissipe pas l’excitation du public qui trouve dès la première scène quelque chose à se mettre sous la dent : un adultère ! L’héroïne, en effet, téléphone à son mari supposé être en voyage d’affaires alors qu’il est de toute évidence en compagnie de sa maîtresse : drapé dans leur moralité, les bifffeurs désapprouvent bruyamment.

Ce qui est bien, avec The Apostles, c’est qu’on a la VO, la VF, et une troisième couche de sous-titres : les pensées intérieures de la protagoniste, qui nous aide à suivre le fil au cas où on aurait pas bien compris. Ellee a des troubles de la mémoire ? On l’entend s’interroger : « mais pourquoi est-ce que j’ai une si mauvaise mémoire ces temps-ci ? ». Ce stratagème, certes peu subtil, nous permet d’abord de bien comprendre l’histoire – attention, après, ça va se compliquer – : l’héroïne apprend que son mari est mort dans un accident d’avion, mais découvre très vite qu’il était accompagné de sa maîtresse, dont elle rencontre le mari (viril, sauvage, le genre à frapper du poing sur la table et à faire des « hon » et des « han » – le public s’est régalé à chacune de ses apparitions), Han Bin. Tous deux vont donc partir ensemble « découvrir la vérité » (cette expression reviendra souvent dans ce film qui, on le verra, cultive un certain goût de la répétition). Et attention, il va leur arriver des choses – dans un de ses grands moments de monologue surtitré pour éviter qu’on sorte acheter des glaces au soleil, l’héroïne se (et nous) prévient : « à ce moment-là je ne savais pas encore que j’allais vivre tant de choses avec cet homme » (je peux déjà vous le dire : vu comment l’histoire va tourner, à la fin, on n’en sera pas non plus bien convaincu).

On ne sait pas bien comment, mais l’héroïne et Han Bin se retrouvent sur la route, en quête d’un village de vacances abandonné où ils pensent pouvoir trouver leurs conjoints grâce à une photo trouvée dans leurs portables. Non, je ne sais pas comment ils ont pu savoir quel avion, puis quelle route il fallait prendre pour retrouver cet endroit isolé. Et non, je n’ai pas vraiment compris quelle vérité ils voulaient découvrir puisque, comme dans In the mood for love, il semble que leurs compagnons se soient tout simplement fait des bisous et pris des photos. Et d’ailleurs, rappelons-le, ils sont morts carbonisés (« les médecins légistes ont fait de leur mieux, mais n’ont pas pu séparer les corps qui ont tous fondu ensemble » . Je n’invente rien.)

Donc ils sont sur la route, et le film continue à s’expliquer lui-même : trois fois on leur dit qu’il ne faut pas poursuivre le voyage et trois fois, ils continuent. Alors même que l’épicier qui a visiblement un cadavre sous le comptoir a essayé de les massacrer, en voiture et en forêt. Alors qu’un monsieur évadé et mal en point leur a dit qu’il « ne voulait pas y retourner ». Alors que, quand ils arrivent à l’hôtel, l’héroïne reconnaît « l’hôtel de son rêve ». Ah oui, parce que j’ai oublié une chose importante : elle rêve souvent d’une sorte de souterrain avec des cochons qui sortent des murs et un vilain monstre à la tête de proc. Je crois que ça fait encore partie de la stratégie « sortez pas faire pipi, il va se passer des trucs gore » et rien de plus, parce qu’on aura jamais le fin mot de l’histoire sur ces histoires de cochons. Mais l’héroïne garde sa bonne volonté pour qu’on suive, par exemple en nous expliquant, quand elle est au bord de l’évanouissement dans la forêt nocturne, « que si elle n’avait pas avancé à ce moment-là, beaucoup de choses ne se seraient pas passées ».

Ah ça, c’est bien vrai : on n’aurait pas eu les scènes grandioses après l’arrivée à l’hôtel, où elle et Han Bin errent dans des caves où des gens sont enfermés, et où la jeune femme commence à se méfier de Han Bin. On aurait raté ce dialogue puissant entre les deux, elle en tongs dans le souterrain, lui toujours aussi brutal : « cet hôtel est bizarre », « je te trouve bizarre », « mais tu ne penses pas que cette situation est vraiment bizarre ?».

Et à partir de là, tout devient en effet vraiment, mais vraiment bizarre. Alors que je comptais depuis le début sur l’héroïne pour qu’elle m’explique, et bien elle ne répond plus. Elle pose encore des questions fameuses, du genre « cet hôtel a-t-il des secrets ? » (ce à quoi le portier lui répond : « ce n’est pas à moi de vous le dire »), essaie encore de garder un semblent de contact avec la réalité « cet hôtel est illégal : je suis poursuivie par des gens sans visage, » mais vraiment, après le souterrain, on ne comprend plus rien. Mais alors plus rien. En gros : les amants disparus dans l’avion se retrouvent dans une grotte gigantesque dans le souterrain, avec du feu et des zombies, et apparemment ils ont des plans très méchants (là encore, on a les sous titres « mais on doit accomplir un plan ! », « c’est vrai, si tu ne tues pas ton ex femme, le plan va échouer !). Le clou, c’est qu’il se passe un truc incroyable : en fait, l’ex mari prend le visage de Han Bin.

Le cinéaste a dû trouver l’idée sympa le jour où il ne savait plus quoi inventer pour son film, et cette histoire d’identités mélangées occupe toute la dernière partie du film. Donc Han Bin, c’est le mari. Suite à cela il y a un semblant de retour à la normale : Han Bin est en fait un agent d’assurance venu retrouver l’héroïne dans un village pour régler les papiers liés à la mort du mari, et on se rend compte que depuis le début, elle voyage toute seule et a visiblement inventé Han Bin. Cette trouvaille a de toute évidence été pêchée dans une rediffusion du Sixième Sens un soir de grande fatigue et nous vaut un retour sur les scènes fortes du film, mais sans Han Bin. Enfin, on ne sait plus vraiment de quel Han Bin on parle. Car l’agent d’assurance qui se désole face à la folie de la pauvre femme internée se révèle être en fait le méchant mari qui a changé de visage (souvenez-vous : ça s’est passé dans le souterrain). Pendant un moment on croit que la fille a rêvé tout ça, qu’elle est à côté de son mari qui part en voyage d’affaires et que tout va bien, sans zombies et sans cochons. Mais ce serait trop simple : en réalité, Han Bin, qui se rappelle bien avoir vécu des moments avec elle. « Donc c’est réel ! », crie quelqu’un. A ce moment-là je ne sais plus vraiment qui est le Han Bin que je vois sur l’écran (le mari ? l’agent d’assurance ? le mari de la femme ? le monstre à tête de cochon ?). Mais ce n’est pas très grave parce ce qui prime, c’est l’émotion : les gens se mettent à pleurer et on découvre qu’ils un gros problème avec les sentiments, parce qu’ils ne sont pas humains (ni l’aubergiste, ni Han Bin – qui qu’il soit -, ni le mari ni la méchante femme de Han Bin). Au cas où on n’aurait pas bien compris l’histoire des visages remplacés, l’aubergiste de l’hôtel et Han Bin devisent un peu sur la question : « je crois que j’ai perdu mon identité ». (le public à ce moment-là du film a lui aussi visiblement perdu quelque chose : « quelqu’un a compris ce film ? lance –t-on dans la salle , « elle vient quand l’explication ?? » «on comprend pas !! », « c’est normal c’est du chinois » : bref, les bifffeurs s’expriment). « Mais même si tu as tous ces visages, tu dois garder ton identité » – « oui, mais je ne sais plus quelle est ma vraie identité » – « pourtant tu devrais, RKJ377. « Tu te souviens de mon nom ? » s’émeut Han Bin.

On croyait que ce n’était pas possible, mais The Apostles est allé jusque-là : en fait, tous ces gens, c’était des extraterrestres. Après la bouleversante discussion avec l’aubergiste, le mur de l’hôtel s’ouvre en deux, Han Bin entre dans une sorte d’espace de science-fiction plein de lumières bleus et d’écrans tactiles immatériels, il prend place au milieu d’un halo fluorescent et se change en une sorte de monstre tandis que des tas de corps de personnes (on croit reconnaître le mari, mais j’y mettrais pas ma main à couper) sont emprisonnés dans des bulles rouges. De là un vaisseau spatial se constitue, pulvérise le plafond et retourne sur la planète dont sont sûrement originaires tous les Han Bin du monde. Et l’héroïne, qui a gardé les tongs et les bras croisés sur la poitrine, nous donne le dernier sous-titre : « je ne sais pas ce qui est réel et ce qui est illusoire. » A ce stade-là, moi non plus…

Si un type a osé ce film, si l’imagination humaine a pu produire une histoire pareille, alors je suis prête à croire à absolument tout et à abandonner ma logique. Elle a d’ailleurs été mise à rude épreuve, quand, au milieu de toute cette vraisemblance, l’aubergiste au bout d’un moment lance à la jeune femme à propos du souterrain pour prouver sa bonne-foi : « mais comment voulez-vous qu’il y ait une cave ? ce bâtiment a seulement deux étages ! » Euh. Alors s’il y a une (dernière) chose que j’ai pas éclaircie, c’est bien celle-là. Joe Chien, tu me donnes les sous titres ?

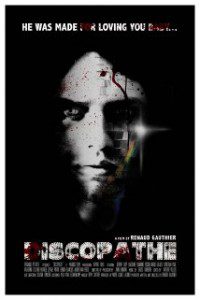

Discopathe, Renaud Gauthier

Au moins, Discopathe, ça va tout droit, ça ne s’égare pas sur des mauvaises routes, ça ne change pas de visage au milieu du film, ça ne nous fait pas le coup de « mais en fait c’était un rêve ». C’est simple et tout est dit dès le début : Duane, jeune homme blond et timide, fait des sandwiches dans un fastfood. Nous sommes à New York en 1976, et tandis que frémit la friteuse, on passe du disco à la radio. Et là, subitement, on sait dans quoi on joue : le regard de Duane se fige, son corps se raidit, un éclair fou passe dans ses yeux. Hum, ce gars-là a un problème avec le disco. On tient là à peu près tout le film : Duane est un discopathe, un type qui se change en serial killer fou dès qu’il entend Saturday Night fever. De New York à Montreal, on va suivre ses meurtres de plus en plus sordides, dans une mise en scène loufoque, grotesque, à mi-chemin entre la parodie de film d’ado et la comédie de flics. Le film a osé l’absence totale de profondeur : il est impossible de s’attacher au tueur, incapable d’aligner trois mots, dont l’expressivité réside essentiellement dans l’hébétude du regard et qui danse nu avec les têtes de ses victimes agitées devant lui comme des accessoires de pom-pom girls. Ni aux autres, d’ailleurs, tellement ils sont peu crédibles : bonnes sœurs lesbiennes enseignant à de jeunes filles en uniformes, dont les visages d’ange cachent les habitudes coquines, flics qui regardent des documentaires animaliers, profs de math aguicheuses qui se trémoussent sur – évidemment- du disco.

Discopathe est drôle et joue sur les clichés de films à sérial killer en les détournant : le flic québécois supporte mal les scènes de crime, les corps sont taillés à coups de vinyles, le traumatisme du tueur est lié à l’électrocution de son père avec des haut-parleurs…

La structure est on on ne peut plus simple – on passe d’un meurtre à l’autre, le tueur se cache sous des habits de policier ou de bonne sœur, les scènes de poursuite en voiture et de descente d’escalier en pleine nuit ne sont pas oubliées – et même si tout est un peu trop prévisible, on regarde ce Discopathe rythmé et léger avec plaisir, en remuant sur le disco et en faisant « berk » quand les jeunes filles sont éventrées. Bref, on a un peu l’impression d’être devant Scream quand on avait 13 ans – mais en ayant compris qu’en fait, ça faisait pas peur.

Plus d’infos et tickets sur http://www.bifff.net